En réaction, c’est un format d’entretien qui fait réagir mon intervenant aux citations que je lui propose.

Réaction inconditionnellement libre !

Salut Thomas ! Merci d’avoir accepté mon invitation à ce petit jeu. Les citations et les réponses étant longues, nous n’en ferons que deux pour ne pas surcharger le lecteur moderne qui a la capacité d’attention d’une moule marinière. D’ici quelques temps, je reviendrai à la charge avec d’autres citations.

Première citation :

Il me suffit d’entendre quelqu’un parler sincèrement d’idéal, d’avenir, de philosophie, de l’entendre dire « nous » avec une inflexion d’assurance, d’invoquer les « autres », et s’en estimer l’interprète, pour que je le considère mon ennemi. J’y vois un tyran manqué, un bourreau approximatif, aussi haïssable que les tyrans, que les bourreaux de grande classe. C’est que toute foi exerce une forme de terreur, d’autant plus effroyable que les « purs » en sont les agents.

On se méfie des finauds, des fripons, des farceurs : pourtant on ne saurait leur imputer aucune des grandes convulsions de l’histoire ; ne croyant en rien, ils ne fouillent pas vos cœurs, ni vos arrière-pensées ; ils vous abandonnent à votre nonchalance, à votre désespoir ou à votre inutilité ; l’humanité leur doit le peu de moments de prospérité qu’elle connut : ce sont eux qui sauvent les peuples que les fanatiques torturent et que les « idéalistes » ruinent.

Sans doctrine, ils n’ont que des caprices et des intérêts, des vices accommodants, mille fois plus supportables que les ravages provoqués par le despotisme à principes ; car tous les maux de la vie viennent d’une « conception de la vie ». Un homme politique accompli devrait approfondir les sophistes anciens et prendre des leçons de chant ; – et de corruption…

Le fanatique, lui, est incorruptible : si pour une idée il tue, il peut tout aussi bien se faire tuer pour elle ; dans les deux cas, tyran ou martyr, c’est un monstre. Point d’êtres plus dangereux que ceux qui ont souffert pour une croyance : les grands persécuteurs se recrutent parmi les martyrs auxquels on n’a pas coupé la tête.

Loin de diminuer l’appétit de puissance, la souffrance l’exaspère ; aussi l’esprit se sent-il plus à l’aise dans la société d’un fanfaron que dans celle d’un martyr : et rien ne lui répugne tant que ce spectacle où l’on meurt pour une idée… Excédé du sublime et du carnage, il rêve d’un ennui de province à l’échelle de l’univers, d’une Histoire dont la stagnation serait telle que le doute s’y dessinerait comme un événement et l’espoir comme une calamité.

Emil Cioran, Précis de décomposition, 1949

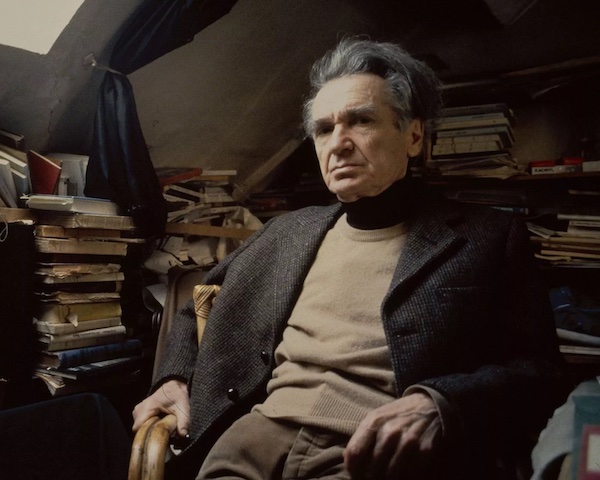

Thomas Boussion : Petit préambule : je n’ai jamais lu Cioran. Vers l’âge de vingt ans, j’en ai discuté une fois ou deux avec des camarades étudiants qui en faisaient l’éloge, mais rien de plus. Je n’ai pas gardé de ces échanges un souvenir très enthousiaste, et me souviens d’avoir relevé un certain contraste entre la condition sociale de ces interlocuteurs sorbonnards et le côté « rebelle » qu’ils aimaient tant chez Cioran. Il me semblait que leur lecture de cette œuvre leur permettait surtout d’en retirer une posture mélancolique faussement profonde, qui avait plus à voir avec le narcissisme adolescent et la volonté de se distinguer qu’avec une démarche de compréhension du monde. Mais ne l’ayant pas lu, je n’ai jamais pu vérifier le rapport éventuel entre le fond du texte et ce que ces étudiants en retiraient. J’aborde donc cette citation avec un petit a priori sociologique mais une complète méconnaissance de l’œuvre.

Ici, Cioran nous invite à combattre les « idéalistes », soit ceux qui décrivent le monde par le biais d’une doctrine et qui peuvent exercer, quand ils prennent le pouvoir, une forme de « despotisme à principes ».

Pour commencer par le positif, je dirais qu’il a raison de se méfier des idées. Quelles qu’elles soient, les idées sont toujours approximatives, elle sont toujours des raccourcis pour condenser en quelques mots des morceaux entiers d’une réalité humaine infiniment complexe. A fortiori les idées politiques. Par exemple, si j’utilise l’expression « la France », beaucoup d’entre nous aurons au moins une intuition de ce à quoi elle fait référence, mais il nous serait impossible d’en décrire toutes les facettes et tous les détails de manière exhaustive (ne serait-ce que parce que nous ne serions déjà pas forcément d’accord au départ sur ce qui relève ou non de « la France »). Ce terme est donc un raccourci, nécessairement incomplet ; quelle que soit la définition que nous en donnerons, il laissera de côté une partie de la réalité. D’où une nécessaire méfiance envers les discours des politiciens, philosophes ou tous ceux dont le métier implique de décrire la réalité humaine : l’imperfection intrinsèque des idées implique qu’elles trahissent toujours une partie de cette réalité. De ce point de vue, prétendre guider une communauté à partir d’une doctrine, quelle qu’elle soit, relève donc toujours en effet, au moins partiellement, d’une certaine forme de « mensonge ». Il me semble donc plutôt salutaire, d’une manière générale et particulièrement en politique, de mesurer en permanence la distance entre les idées et le réel et de se méfier de tout raisonnement hors sol.

Néanmoins, la posture adoptée par Cioran dans ce texte mène tout droit au désinvestissement collectif le plus radical et aux pires conséquences. Sans « principes », sans idées directrices pour nous organiser collectivement, nous ne pouvons rien produire d’autre que notre sphère individuelle. Dès que nous souhaitons agir de concert avec d’autres pour produire quelque chose de supérieur à nos individualités, nous devons nous donner une direction commune. Nous devons théoriser un plan pour accomplir un objectif, définir une échelle du bien pour réguler la violence, etc. À l’échelle familiale ou clanique, une absence de principes peut être compensée par l’instinct grégaire et l’intuition du lien du sang. Mais dès qu’on souhaite former une communauté élargie, ces instincts conduisent à la violence s’ils ne sont pas supplantés par des principes organisateurs abstraits – que ceux-ci soient dictés par un système moral, une doctrine religieuse, une théorie politique, etc. Rejeter la possibilité de s’organiser selon des principes de ce genre, c’est donc rejeter la possibilité de la civilisation. Mené jusqu’au bout, ce refus nous conduit tous en effet à retourner vivre dans nos tribus respectives, pour y vivre certes « entre nous » mais aussi dans la perspective constante de la violence intertribale.

Le raisonnement de Cioran relève d’un anarchisme un peu « punk » dont beaucoup semblent s’inspirer aujourd’hui. Dans l’esprit, certains passages de son texte auraient très bien pu être écrits par un François Bégaudeau par exemple. Et je remarque que d’une manière générale, la méfiance envers le politique et ses « grandes idées » est utilisée par de nombreuses personnes comme prétexte pour se retirer de l’échelle « globale » et se replier dans l’entre-soi d’une échelle hyper-locale. Or, le plus souvent, ce retrait n’est pas l’expression poétique et sublime d’une compréhension fine de la tragédie humaine, mais plutôt celle d’une immaturité intellectuelle et morale individuelle. Dans L’Immaturité permanente, j’évoque un certain nombre d’exemples d’évitement du politique comme autant de témoins possibles de notre volonté de rester dans l’enfance. On pourrait ajouter celui-ci : la fuite « anti-idéaliste », pour reprendre le terme de Cioran.

Cette fuite relève à mon avis de l’immaturité morale, dans le sens où elle nous conduit au mieux à ne pas prendre la responsabilité de la production du monde actuel (que ce soit pour le perpétuer ou pour le transformer), au pire à valider tous les comportements les plus individualistes et destructeurs. Cioran développe cette seconde option, sans doute par provocation, en faisant l’éloge des « fripons », et l’on peut se prendre à sourire en lisant son apologie de la corruption. Mais n’oublions pas que le refus du politique et de la morale n’est pas qu’une posture intellectuelle amusante. Il a des conséquences très réelles, très concrètes et très négatives, car il mène effectivement, en dernière instance, au règne du mensonge, de la manipulation et de la violence.

Sans principes organisateurs (et donc sans hommes pour les promouvoir et les faire appliquer), notre vie collective est en effet dominée par la logique marchande, organisée selon les lois d’un système de production capitaliste auto-moteur qui, lorsqu’il n’est pas entravé, ne nous laisse comme perspective que la recherche de la puissance individuelle et la consommation.

J’insiste sur ce point : lorsqu’il n’est pas entravé. On ne peut pas détruire le Capital à proprement parler, puisqu’il est en quelque sorte notre rapport social au monde matériel (production, accumulation, échange). Mais l’effort de civilisation consiste justement à nous organiser pour nous protéger de notre propre tendance au matérialisme, notamment en créant un certain nombre de traditions qui sont autant de bulles dans lesquelles la logique marchande n’a pas cours. Or à mesure que se déploie l’histoire, la pression du Capital augmente (car le capital s’accumule) et l’effort requis pour produire ou maintenir des traditions augmente en proportion. Dans ce contexte, sans principes organisateurs, sans système moral, sans théorie politique capables de structurer la lutte contre la logique marchande, l’effondrement de la civilisation s’accélère et le parapluie anti-violences civiles qu’elle tente de fournir se dissipe entièrement. C’est en cela que les gauchistes sont irresponsables : leur lutte contre toutes les constructions intellectuelles et morales nous précipite tous vers l’abîme.

Deuxième citation :

Une autre erreur, due à la confusion des concepts d’être humain et d’individu, est l’égalité démocratique. Ce dogme est en train de s’effondrer sous les coups de boutoir de l’expérience des nations. Il est donc inutile d’insister sur sa fausseté. Mais son succès a été étonnamment long. Comment l’humanité a-t-elle pu accepter une telle foi pendant tant d’années ? Le credo démocratique ne tient pas compte de la constitution de notre corps et de notre conscience. Il ne s’applique pas au fait concret qu’est l’individu.

En effet, les êtres humains sont égaux. Mais les individus ne le sont pas. L’égalité de leurs droits est une illusion. Le faible d’esprit et l’homme de génie ne doivent pas être égaux devant la loi. Le stupide, l’inintelligent, celui qui est dispersé, incapable d’attention, d’effort, n’a pas droit à une éducation supérieure. Il est absurde de leur donner le même pouvoir électoral qu’aux individus pleinement développés.

Les sexes ne sont pas égaux. Ne pas tenir compte de toutes ces inégalités est très dangereux. Le principe démocratique a contribué à l’effondrement de la civilisation en s’opposant au développement d’une élite. Il est évident qu’au contraire, les inégalités individuelles doivent être respectées.

Dans la société moderne, le grand, le petit, le moyen et le médiocre sont nécessaires. Mais il ne faut pas chercher à développer les types supérieurs par les mêmes procédés que les types inférieurs.

L’uniformisation des hommes par l’idéal démocratique a déjà déterminé la prédominance des faibles. Partout, les faibles sont préférés aux forts. Ils sont aidés et protégés, souvent admirés. Comme l’invalide, le criminel, l’aliéné, ils attirent la sympathie du public. Le mythe de l’égalité, l’amour du symbole, le mépris du fait concret, sont, dans une large mesure, coupables de l’effondrement de l’individualité. Comme il était impossible d’élever les types inférieurs, le seul moyen de produire une égalité démocratique entre les hommes était de les ramener tous au niveau le plus bas. Ainsi disparut la personnalité.

Alexis Carrel, L’Homme cet inconnu, 1935,

cité dans Arthur Sapaudia, Alexis Carrel – Morceaux choisis

Thomas Boussion : Passage intéressant qui soulève la question de la « discrimination » et de son articulation avec la notion de civilisation.

La discrimination sur la base de la compétence est une évidence pour tout groupe humain qui envisage de produire quelque chose. Elle n’est pas un problème dans l’esprit de l’adulte, mais une solution : elle garantit la juste allocation des ressources pour la production. Dans la construction d’une maison, il ne viendrait à l’idée de personne de confier le dessin des plans au maçon et la pose de parpaings à l’architecte. Il en va de même pour la procréation : il ne viendrait à l’idée d’aucun adulte de contester la complémentarité des sexes et la nécessité de disposer de ces deux opposés pour faire des enfants…

Mais dans la vision infantile du monde, toute discrimination est un problème car elle entre en conflit avec la volonté de toute-puissance inhérente à l’enfance. L’enfant veut pouvoir tout faire quand il le souhaite et supporte mal qu’on l’en empêche. Les adultes restés des enfants, eux, font durer cette vision du monde en refusant certaines contraintes anthropologiques et civilisationnelles fondamentales : refus de quitter le parasitisme pour devenir producteur, par exemple, mais aussi, sur un plan plus intellectuel, refus des catégories du masculin et du féminin, qui structurent les rapports adultes.

Chez les gauchistes, qui sont intellectuellement des enfants, une couche idéologique s’ajoute de surcroît à ce rejet purement infantile des contraintes, qui prétend que la « lutte contre les discriminations » serait justifiée par l’histoire. Selon eux, l’histoire européenne aurait en effet prouvé au XXe siècle que les discriminations, c’est le fascisme, c’est-à-dire le nazisme, et que donc, au final, discrimination = chambres à gaz. J’exagère à peine : dans l’inconscient de beaucoup de Français, c’est ce raisonnement qui s’enclenche dès que l’idée de discrimination est évoquée, quel que soit le contexte.

Beaucoup s’indignent donc aujourd’hui de toute discrimination et veulent forcer l’égalité. Le résultat est un délitement rapide de nos sociétés, car cela affecte directement notre capacité de production (d’infrastructures, d’outils, d’institutions, d’œuvres d’art, etc.), tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité. En empêchant toute discrimination dans les études, à l’embauche ou dans les différents projets de production, nous nivelons tout vers le bas.

Néanmoins, si la production est indispensable à la civilisation, il faut noter que le système qui l’organise doit être à son tour limité par un système moral solide, sous peine de nous faire tomber dans une violence extrême. Car selon la loi de la production pure, il faudrait se débarrasser rapidement des handicapés, des moins de 12 ans, des plus de 70 ans, des QI de moins de 80 et de tous ceux qui présentent des faiblesses quelconques sur le plan physique ou intellectuel au prétexte qu’ils sont des charges qui empêchent l’humanité d’atteindre son optimum productif. Ce serait l’aboutissement logique d’un monde entièrement dévoué à la production au mépris des autres composantes de l’humanité. Et l’impératif de production place en effet l’humanité dans une situation de péril constant, où la capacité de production décuplée par l’accumulation de capital menace en permanence d’écraser l’humanité et de transformer l’organisation de la production en tyrannie du Capital.

La morale, portée par la Tradition, est ce qui contrebalance le Capital et nous protège de la tentation eugéniste. Sa composante compassionnelle, notamment, nous pousse à protéger les plus faibles et à nous reconnaître tous comme intrinsèquement égaux (devant Dieu pour les croyants, « par nature » pour les autres), et ce indépendamment de nos fonctions sociales. Elle est cette force qui nous pousse à reconnaître l’humanité partout et à la faire passer avant tout le reste. En cela elle semble d’ailleurs s’opposer parfois à certains projets indispensables à la bonne marche de nos sociétés. Par exemple, l’éducation : la compassion nous pousse à céder à tous les caprices d’un enfant qui pleure. Et pourtant, pour son bien et celui des autres, il faut qu’il grandisse, et pour cela nous devons souvent ravaler notre compassion et accepter qu’il souffre temporairement.

Le monde adulte est beaucoup affaire de dosage et de prise en compte des contraires. Contre l’absolutisme et l’essentialisme qui nous invitent à un choix binaire entre la production et la compassion, il faut donc comprendre et accepter le rapport de force entre ces deux pôles de la vie humaine. Construire une civilisation c’est construire au milieu, avec des espaces où la compassion l’emporte (la famille) et d’autres où la production prime (l’entreprise). Ce qui implique d’enseigner, dès le plus jeune âge, l’art de combiner ou séparer les deux en temps voulu : la famille est le lieu de la compassion, l’école celui de l’apprentissage de la production – et les deux, production et compassion, sont tout autant indispensables à une vie adulte saine.

Disponible chez Kontre Kulture !

et

et  !

!