Les institutions françaises et européennes connaissent une crise majeure dont les causes sont à rechercher dans les profondeurs de l’histoire.

Les convulsions précédant l’effondrement institutionnel – qui ont pour arrière-fond et cause première le vide religieux – se traduisent par : une crise économique et monétaire, la faillite de l’Union européenne suite au transfert de souveraineté des nations aux institutions supranationales, la délégitimation du pouvoir politique en France et dans le reste de l’Europe… L’intensité et la fréquence des secousses sismiques sont en hausse constante et les appels à la réforme des institutions européennes [1] et de la République française [2] pour les sauver se multiplient depuis une quinzaine d’années.

Comme l’expliquait en 1932 le philosophe et théoricien du droit Carl Schmitt (1888-1985) :

« L’ère de l’État est à son déclin… Et c’est aussi la fin de toute la superstructure de concepts relatifs à l’État édifiée en quatre siècles de labeur intellectuel par une science du droit public et du droit des gens de caractère eurocentrique. L’État, modèle de l’unité politique, et investi d’un monopole étonnant entre tous, celui de la décision politique, l’État, ce chef-d’œuvre de la forme européenne et du rationalisme occidental, est détrôné [3]. »

Cet État moderne porte en réalité en lui, depuis sa naissance, les causes de sa chute.

L’État moderne, un État divinisé

On ne peut bien comprendre les causes de l’édification de l’État moderne sans remonter au XVIe siècle, à la réforme protestante, et aux conséquences politico-juridiques qu’elle va entraîner par réactions en chaîne.

Le contexte politique français au XVIe siècle a été parfaitement décrit par l’historien Jacques Bainville (1879-1936) qui a mis en évidence le caractère intrinsèquement révolutionnaire du protestantisme.

En effet, en France, c’est surtout la bourgeoisie – classe historiquement révolutionnaire depuis Étienne Marcel (né entre 1302 et 1310, mort en 1358) – et la noblesse qui adhérèrent au protestantisme, tandis que la population des campagnes, épargnée par la crise économique, resta hermétique. Le parti protestant, explique Bainville, complota contre la couronne et espéra un changement de dynastie après la mort de François II (1544-1560), et donc l’abolition de la monarchie : « Un état d’esprit révolutionnaire se répandait » expliquait Jacques Bainville.

Le premier théoricien de la souveraineté et donc de l’État moderne, Jean Bodin (1530-1596), était proche du roi Henri III (1551-1589) qui fut très affaibli à cause de la guerre civile qu’a provoquée l’émergence et l’expansion du protestantisme. Comme le rapporte Jacques Bainville :

« De cette date (1576 : états généraux dont le roi sorti affaibli) à 1585, le gouvernement vécut au jour le jour dans un affaiblissement extrême… Les moyens du roi pour se faire obéir lui manquaient. Beaucoup de gens crurent alors la royauté près de la fin. C’est à peine si le roi était en sûreté dans son Louvre… Les protestants tendaient à former un État dans l’État. Ils voulaient des garantis politiques et territoriales, une autonomie [4]. »

C’est justement dans cette période que le jurisconsulte Jean Bodin a théorisé la souveraineté de l’État dans une visée politique bien précise : il voulait donner plus de pouvoir au roi (très affaibli) de France, au détriment des seigneurs féodaux et par rapport au Pape ainsi qu’aux détenteurs du pouvoir temporel des autres États d’Europe [5].

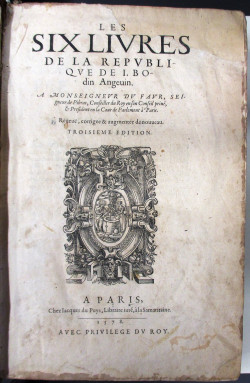

Jean Bodin – dans son ouvrage Les Six Livres de la République (1583) – qui est à la fois le premier a avoir, dans le monde occidental, défini la notion de souveraineté et conceptualisé la souveraineté de l’État, a distingué le détenteur de la souveraineté (qui est Dieu) et le dépositaire de la souveraineté, le Prince.

Toutefois, en définissant la souveraineté, Jean Bodin va suggérer de la transférer à la nation et donc à l’État. Il a alors, par cette réforme juridique fondamentale, ouvert la voie à la divinisation de l’État.

Comme l’a souligné le spécialiste du droit constitutionnel, Olivier Camy :

« Le principal apport de Jean Bodin est un apport dangereux qui consiste à associer Souveraineté et République (ou Etat), expliquant que la Souveraineté donne sa puissance, son être à la République. Il appartient aux organes d’État d’exercer cette autorité quasi surnaturelle. (Loyseau, Des Seigneuries, 1608, sera encore plus étatiste en définissant la souveraineté comme “la propre seigneurie de l’État”). Le risque devient grand alors que l’Etat se proclame le souverain ou que le souverain s’identifie à l’État. C’est ce qui va se passer très vite. Les juristes ne tarderont pas à parler d’État souverain ; de son côté le roi expliquera : “L’État, c’est moi” (formule apocryphe de Louis XIV) [6]. »

À la suite de Jean Bodin, qui théorisa donc la souveraineté de la République, les philosophes des Lumières et les Révolutionnaires vont définitivement transférer la souveraineté divine à la Nation, prétendument au « peuple », ce qui donnera l’article 1 de la Constitution de 1791 (issue de la Révolution de 1789) : « La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation », et qui fait suite à l’article 3 de la Déclaration de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »

Dès lors, la Nation ou la République ne seront plus, comme le roi, seulement dépositaires mais titulaires de la souveraineté en lieu et place de Dieu.

À partir de là, la souveraineté, et par suite le droit, ne sont plus d’essence divine ; les lois émises ne se fondent plus sur les lois naturelles, le spirituel et le temporel sont déliés, la religion traditionnelle est confinée dans un espace virtuel dit privé, autant dire qu’elle est dès lors vouée à disparaître peu à peu comme peau de chagrin pour être remplacée par des idéologies voire des superstitions.

La conclusion est donc évidente. Le concept moderne de nation et de république souveraine renvoie à des régimes de types païens antiques, avec une différence, le souverain détenteur du pouvoir divin n’est pas identifié, il est incarné par l’État et ses institutions : parlement, sénat, présidence.

Le rôle de l’État moderne

Issu de la guerre civile religieuse du XVIe siècle, l’État moderne, prétendument neutre, a réussi, nous dit Carl Schmitt :

« Cette chose tout à fait invraisemblable qui fut d’instaurer la paix à l’intérieur et d’exclure l’hostilité en tant que concept du droit. Il avait réussi à supprimer la guerre privée, institution du droit médiéval, à mettre fin aux guerres de religion du XVIe et du XVIIe siècle, que les deux camps considéraient comme des guerres particulièrement justes, et à établir la tranquillité, la sécurité et l’ordre dans les limites de son territoire [7]. »

L’État moderne a donc théoriquement supprimé la notion de « guerre juste » et de « guerre privée » pour créer – toujours en théorie – la guerre interétatique légale avec un ennemi reconnu en tant qu’État souverain mis sur un pied d’égalité [8]. C’est ce qui forme la base du droit international moderne qui, comme on l’a vu tout particulièrement ces deux dernières décennies, ne cesse d’être bafoué (du Kosovo à la Syrie).

Les guerres illégales, au Proche-Orient, en Libye et ailleurs, ont provoqué (sciemment) d’importants mouvements de populations se surajoutant à l’immigration de masse, résultante directe du système de libre-échange généralisé instauré depuis les accords de Bretton Woods de 1944.

Le rôle que les élites oligarchiques veulent faire jouer à ces populations qu’elles ont installées en Europe est celui d’ennemi politique. Catégorie définie ainsi par Carl Schmitt :

« On ne saurait raisonnablement nier que les peuples se regroupent conformément à l’opposition ami-ennemi, que cette opposition demeure une réalité de nos jours et qu’elle subsiste à l’état de virtualité réelle pour tout peuple qui a une existence politique… L’ennemi, ce ne peut être qu’un ensemble d’individus groupés, affrontant un ensemble de même nature et engagé dans une lutte pour le moins virtuelle, c’est-à-dire effectivement possible. »

Et il poursuit, se référant à Platon, République, V, 470 :

« qui souligne fortement l’opposition entre la guerre et l’émeute, le soulèvement, la rébellion, la guerre civile. Aux yeux de Platon, seule une guerre entre Grecs et Barbares (“ennemis de nature”) est une guerre véritable, alors que les luttes entre Grecs sont des querelles intestines. L’idée qui domine ici est qu’un peuple ne peut se faire la guerre à lui-même et qu’une guerre civile n’est jamais qu’autodestruction et ne saurait signifier la naissance d’un État nouveau, voire d’un peuple nouveau [9]. »

Ainsi donc, les agents de l’oligarchie promotrice de l’immigration de masse depuis plusieurs décennies, sont ceux-là même qui désignent – c’est le rôle d’Éric Zemmour [10] qui se réfère clairement à la théorie de Carl Schmitt – l’ennemi (l’islam) des Français, des Européens, en somme du monde blanc occidental, rattaché à Israël et assimilé à la pseudo civilisation « judéo-chrétienne [11] ».

Dans un contexte d’effondrement de l’Union européenne et de la République, une des options (avec l’explosion de l’euro) mise sur la table des dirigeants occidentaux est la guerre civile ethnico-religieuse.

L’État moderne, né à la suite de la guerre civile religieuse du XVIe siècle, disparaîtrait dans une nouvelle guerre civile, de même nature, dans le même espace géographique ; et ce afin de passer à l’étape historique suivante : la création d’un État post-moderne, supranational européen, sur les ruines des nations modernes.

et

et  !

!