La section Santé d’Égalité & Réconciliation réunit des professionnels actifs couvrant à peu près tous les secteurs de la santé (praticiens médecins ou non médecins, journalistes, auteurs, chercheurs) qui se donnent pour ambition d’être les sentinelles des dérives du système de soins moderne. La section Santé se veut aussi un outil pragmatique présentant des solutions concrètes pour rester en bonne santé.

Un grand merci aux internautes qui ont pris le temps de nous poster leurs encouragements, leurs suggestions ou leurs critiques. Nous pensons en effet qu’une lecture attentive et critique est la seule qui puisse faire avancer les choses. L’ensemble des commentaires a été pour nous très stimulant, et nous avons de ce fait décidé de consacrer un article entier aux problématiques mises en lumière par nos lecteurs. Nous en profitons pour lancer un appel : nous serions ravis de renforcer notre équipe, et invitons toute personne désireuse de mettre la main à la pâte à nous rejoindre. Nous ne serons jamais trop pour faire avancer les choses, et nous avons du pain sur la planche !

« Le plus grand dérèglement de l’esprit consiste à voir les choses telles qu’on le veut, et non telles qu’elles sont », disait Bossuet. La citation sied à merveille au monde médical. Nous sommes désolés de soulever le voile sur la recherche scientifique, aussi dérangeant soit-il. Mais il est plus que temps de le faire. Les questions posées montrent à quel point nous sommes confrontés à un problème d’une grande complexité, associé à une information tronquée, incomplète ou non vérifiée. Ainsi, l’adhésion ou les réactions compulsives suscitées par nos articles sont aujourd’hui l’occasion de développer des questions de fond, rarement abordées en faculté, à propos de notre sujet de prédilection : la vie et la santé. La connaissance médicale est très complexe, mais reste en réalité superficielle, comme on peut s’en apercevoir lorsqu’on cherche des réponses simples aux questions simples de nos patients… Cet article est pour nous l’occasion de susciter une réflexion plus générale, qui nous l’espérons sincèrement, pourrait être une porte d’entrée philosophique sur un sujet qui est, hélas, plus souvent présenté sous l’angle de la rentabilité ou du médicalement correct.

Réflexion sur le « faux syllogisme »

Très répandu dans les dîners en ville, c’est le sosie du syllogisme vrai, pour qui il voudrait se faire passer. Ainsi nous avons pu lire que dire que « prétendre ne pas traiter la baisse de la densité osseuse pour la raison qu’elle est normale en vieillissant, reviendrait à ne pas vouloir traiter une cataracte, elle aussi conséquence du vieillissement ».

Voici une intéressante comparaison à plus d’un titre. En effet, nous comprenons bien le raisonnement :

![]() le vieillissement entraîne des maladies ;

le vieillissement entraîne des maladies ;

![]() la cataracte survient pendant le vieillissement ;

la cataracte survient pendant le vieillissement ;

![]() donc la cataracte est une maladie du vieillissement.

donc la cataracte est une maladie du vieillissement.

Ici, la cataracte est bien une maladie, et non pas un phénomène de la sénescence, terme qui désigne le vieillissement normal. Mais est-ce un raisonnement juste ? Et surtout, permet-il de prétendre par extension que toutes les conséquences du vieillissement sont des maladies ? Cette idée saugrenue est malheureusement souvent développée en filigrane, de sorte qu’elle passe souvent pour acquise. Pouvons-nous cependant affirmer ce qui suit sans rougir ?

![]() les maladies du vieillissement doivent être soignées ;

les maladies du vieillissement doivent être soignées ;

![]() le vieillissement produit des effets ;

le vieillissement produit des effets ;

![]() donc les effets du vieillissement doivent être soignés (comme les maladies).

donc les effets du vieillissement doivent être soignés (comme les maladies).

Mourir de vieillesse (et non de maladie) est-il à ce point passé de mode ? C’est tout le problème de la maladie et du vieillissement qu’il nous faut revoir. Qui a pu voir un maître de karaté japonais de plus de 85 ans casser ses briques avec allant se fera sans doute une idée toute relative de la faiblesse associée à la vieillesse et de la fragilité osseuse ! Cette anecdote nous permet de rappeler en passant que les populations asiatiques, qui ont une densité osseuse faible, démentent le dogme officiel avec des statistiques de taux de fracture très inférieur à la moyenne.

Que vaut maintenant ce syllogisme pour le phénomène des cheveux gris qui survient aussi pendant le vieillissement ? Voici la démonstration magistrale, tiré du chapitre 8 de The Last Well Person (McGill-Queen’s University Press, 2004), du rhumatologue Nordin M. Hadler, dont nous vous proposons ici un résumé librement traduit. Nordin Hadler avait remarqué que le fait d’avoir des cheveux blancs entraînait des réactions différentes et parfois opposées selon les personnes.

Pour certains, c’était une source de mécontentement pour lequel ils cherchaient un recours. « Avoir des cheveux gris » devient alors « la maladie du follicule ». En effet, les follicules ont perdu la capacité de pigmenter le cheveu, et leur état est « pathologique ». Le remède est symptomatique : on y pallie avec des teintures (pour l’instant).

Pour d’autres, les tempes grisonnantes sont considérées au contraire comme quelque chose de chic et de distingué. C’est une transition normale de la vie comme a pu l’être la puberté ou la grossesse, et ce n’est pas une maladie. C’est surprenant, mais pas pathologique. It’s life !

Alors les cheveux gris sont-ils une manifestation pathologique ? Si c’est le cas, c’est une maladie, si ce n’est pas le cas, alors avoir des cheveux gris est considéré comme un phénomène normal. Mais, nous dit Hadler avec humour, ce dont on est sûr, c’est que si un médicament anti-hypertensif faisait brunir les cheveux, immédiatement on verrait des comités augustes de dermatologue discuter de ce grand pas en avant lors de prestigieux colloques !

En résumé : c’est bien le point de vue qui fait des cheveux gris une maladie. Pas très objectif ! On peut voir le bon côté des choses en admettant qu’ainsi, tous les avis sont pris en compte. Mais, il faut bien voir que ce n’est pas sans conséquence. En réalité, le point de vue crée le problème. Car si on considère qu’avoir les cheveux gris est une maladie, alors il faut la médicaliser. Nous retrouvons notre syllogisme sournois ! Et c’est bien à cet étrange manège que nous assistons aujourd’hui, sans que plus personne n’y trouve quelque chose à redire. Un glissement qui s’est fait en toute discrétion.

Réflexion sur la nature de la maladie

- Erwin Chargaff

Mais allons plus loin. Il nous faut poursuivre notre réflexion par la question de la définition de ce qu’est ou n’est pas une maladie. Et là, il faut se lever tôt ! Le biologiste Erwin Chargaff, écarté injustement du prix Nobel de Médecine que reçurent Crick et Watson pour leur travaux sur la double hélice de l’ADN, rappelle non sans ironie que « aucune autre science ne porte en son nom même un sujet qu’elle ne peut définir ». C’est tellement vrai. Chers confrères, pouvez-nous nous citer un article récent qui traite de la définition de la maladie ? Le chercheur hongrois Albert Szent-Gyögyi, découvreur de la vitamine C, disait très justement de son côté : « On ne connaît la vie que par ses symptômes. » Ce qui amène chez le médecin, c’est le désagrément gênant et palpable : « Docteur, je ne vois plus pareil… » Et non pas : « Docteur, je sens que mes os s’allègent. »

Pour qui se consacre à soigner, cette question hautement philosophique, dont finalement on ne parle jamais en médecine, est primordiale. On liste des maladies, entités nominalistes qui ont à peine plus de réalité que le nom qu’on leur donne. Le diabète, le cancer ou la maladie de Crohn restent des énigmes. On sait étiqueter bien plus que l’on ne sait expliquer, soigner ou même soulager. Léon Daudet illustrait très justement ce travers dans son roman Les Morticoles, paru à la fin du XIXe siècle. Il faisait dire au médecin : « Monsieur, vous avez une glossite, ça fera deux Louis ! » Ce pamphlet contre la médecine de son époque reste d’une étonnante actualité...

Sans oublier que le diagnostic appelle le traitement. Donald Klein a admirablement posé la problématique du diagnostic en développant ce qu’il appelle le paradigme illness/desease. Autrement dit en français, quand peut-on affirmer qu’un petit bobo ou un désagrément devient une maladie à part entière ? Difficile de trancher dans bien des cas. Et à partir de quand le traitement, s’il entraîne des effets secondaires, devra-t-il être considéré plus bénéfique que risqué ?

Des différences entre structures administratives,

lieux de la recherche et pratique clinique

Il faut bien faire la distinction entre l’administration et la gestion de la santé en général (la Haute Autorité de la Santé par exemple, citée par nos lecteurs) des lieux d’où peuvent émerger les progrès de la médecine. Cela paraît évident, puisque leurs buts ne sont pas les mêmes, mais les confusions sont systématiques : la HAS ne réfléchit pas, elle contrôle. Elle n’a ni intelligence dans l’art médical, ni créativité, qualités qui restent les seuls creusets possibles pour l’amélioration des résultats auprès des malades. Et pourtant, elle dicte aux médecins les bonnes pratiques médicales. En dehors de considérations purement coercitives, elle a également suffisamment de poids pour nourrir l’inconscient des médecins et des patients sur ce qui est faisable – ou même pensable – ou pas. Il sera alors extrêmement difficile de sortir des sentiers battus. Nous avons pu le vérifier par les nombreux commentaires réprobateurs sur notre remise en question de l’utilité du traitement de l’ostéopénie !

Mais une réflexion actuelle de chercheurs sur l’hypertension vient apporter de l’eau à notre moulin. En effet, nous vivons actuellement un exemple de revirement de stratégie dans le traitement de l’hypertension. Pour le grand public, rappelons que la tension artérielle monte au cours de la vie, car la résistance des vaisseaux augmente. Et que l’on cherche donc à la diminuer, en postulant que c’est pathologique. Pourtant, le résultat des études de prévention est très décevant dans les chiffres. On peut citer l’étude de 2013 de F. Gueffier et J. Right, dont le titre est éloquent : « Utilisons-nous les hypotenseurs de façon appropriée ? Peut-être qu’il est maintenant temps de changer. » Ainsi, ce qu’on a imposé comme « bonnes pratiques » avec aplomb et certitude pendant un temps risque fort d’être abandonné. Au passage, ne doutons pas que la prochaine certitude médicale sera elle aussi assénée avec le même aplomb. Pour un certain temps au moins, jusqu’à ce qu’elle soit à son tour dépassée. En prenant la mesure du temps qu’il a fallu pour qu’on réponde à ces interrogations sur l’hypertension – car les premières questions ont émergé dans les années 60, ce qui fait plus de 50 ans –, peut-être pouvons-nous espérer accélérer les choses pour l’ostéopénie !

Cet exemple illustre par-dessus tout qu’il est risqué d’avoir une foi aveugle en une structure administrative, et donc politique, pour la bonne gestion de notre capital santé. Car les politiques changent, et ce qui va être considéré comme bonne ou mauvaise pratique changera avec le temps, comme la mode, indépendamment parfois de toute argumentation scientifique. Pour preuve, l’histoire véridique de ce chirurgien se rendant au chevet de son opérée, le lendemain, pour s’excuser de l’ablation totale de sa thyroïde : « J’étais contre, mais je n’ai rien pu faire. C’est la procédure. » Quelques années plus tard, les ablations totales « ne se feront plus »...

Il s’agit de ne pas se faire trop d’illusion non plus sur la recherche avec un grand R, tant ses travers sont nombreux. Encore une fois, ce n’est pas le problème des chercheurs, compétents et intègres pour la plupart, mais celui de son financement, et de son détournement. On ne peut passer sous silence une conjonction d’intérêts convergents, qui met la compétence des chercheurs au service des multinationales. Et du côté public, combien d’annonces avons-nous entendu émerger du CNRS, organisme public de recherche, sur telle ou telle découverte, révolution ou avancée spectaculaire ? Toutes reprises en fanfare par tous les médias sur le thème des progrès de la science. Soyons honnêtes : dans les faits, combien de ces annonces ont-elles été réellement suivies de progrès ? Réponse : …

Réflexion sur la créativité dans la recherche

- Ernest Duchesne

Pourtant le génie pur existe. L’Histoire nous l’a montré maintes fois : c’est un éclair qui ne demande ni temps ni moyens.

En illustration, voici l’exemple de la découverte des antibiotiques, bien avant la guerre de 14. Ernest Duchesne (1874-1912), élève de l’École du service de santé militaire de Lyon, prend comme sujet de thèse : « La possibilité thérapeutique des moisissures résultant de leur activité antibiotique. » Comme on le voit, même le mot « antibiotique » est dans le titre. La suite est difficile à croire, il montre en particulier que le penicillium glaucum peut éliminer d’une culture l’Escherichia coli. Il prouve également qu’un animal inoculé avec une dose mortelle de bacille de typhoïde ne contracte pas la maladie s’il a reçu préalablement le penicillium glaucum. Ses conclusions sont le fruit d’un travail pertinent nourri d’intelligence et d’opiniâtreté. Duchesne demande que des recherches soient continuées, mais en vain. Son travail sombre rapidement dans une indifférence totale et criminelle. Il faudra finalement attendre de nombreuses années et un coup de chance sans rapport avec le génie scientifique de Flemming, pour que les antibiotiques soient redécouverts. En effet, c’est sur une constatation de pur hasard, on pourrait dire presque à la portée de tous, qu’Alexander Flemming redécouvrit la pénicilline trente deux ans plus tard, découverte pour laquelle il reçu un prix Nobel, un peu illégitime en 1945. Et ce n’est encore que quatre ans plus tard que l’Académie de médecine reconnaitra Ernest Duchesne comme précurseur des antibiotiques. Aujourd’hui encore, même Wikipédia ne lui rend pas sa découverte.

Cette histoire illustre tout le tragique du revers de la recherche médicale, auréolée d’un prestige souvent tout à fait immérité. Les médias véhiculent et amplifient une image de sérieux et de méthodologie implacable, mais c’est sans rapport avec la réalité, souvent faite de bouts de ficelle ou de mises au placard incompréhensibles. D’un côté, une simple thèse au coût insignifiant ouvre un nouvel univers plein de promesses et de possibilité, car on aurait pu disposer des antibiotiques pratiquement du jour au lendemain. L’oubli total, épais, lourd comme la bêtise, a recouvert un trésor. De l’autre, les milliards que, croit-on, l’industrie investit dans la recherche, mais qui, on le verra plus loin, ne rapportent rien en termes de nouveauté efficace. Il y aurait de nombreux autres exemples à développer, comme le contexte de la découverte du lithium par le psychiatre John Cade comme stabilisateur de l’humeur. Ou encore la découverte de la chlorpromazine (Largactil) et des neuroleptiques par le génie Henri Laborit. La recherche est donc absolument créative. Si toutefois, on ne pas la confond pas avec la pseudo-recherche des laboratoires.

La pseudo-recherche

Le journaliste spécialisé Ed Silvermann, de Pharmalot, le plus grand des blogs pharmaceutiques de langue anglaise, révèle que l’industrie pharmaceutique n’a découvert et mis sur le marché que 21 nouvelles molécules en 2010. En outre, il faut savoir qu’un nombre important de nouvelles molécules ne sont que des anciennes, bidouillées pour être brevetables. Hors ce travers, les principales compagnies n’ont finalement produit que 7 molécules. On peut dire ainsi avec Silvermann que la recherche dite fondamentale a prouvé sa stérilité, et que les espoirs de la chimie combinatoire et de la biologie systémique, considérés comme une possible source de médicaments ciblés, ont été très décevants jusqu’ici. Dans le prestigieux British Medical Journal, Donald W. Light et Joël R. Lexchin dissipent eux aussi les illusions de la recherche Big Pharma dans « Recherche et développement pharmaceutique : qu’a-t-on obtenu pour tout cet argent [1] ? » Selon ces auteurs, il y a effectivement une crise de l’innovation sur les « nouvelles entités moléculaires », définies comme un principe actif jamais commercialisé auparavant. Cette situation critique de la pseudo-recherche scientifique de Big Pharma est dénoncée aussi dès 2011 par Elisabeth Pain dans très célèbre revue Science.

Trouveurs versus chercheurs

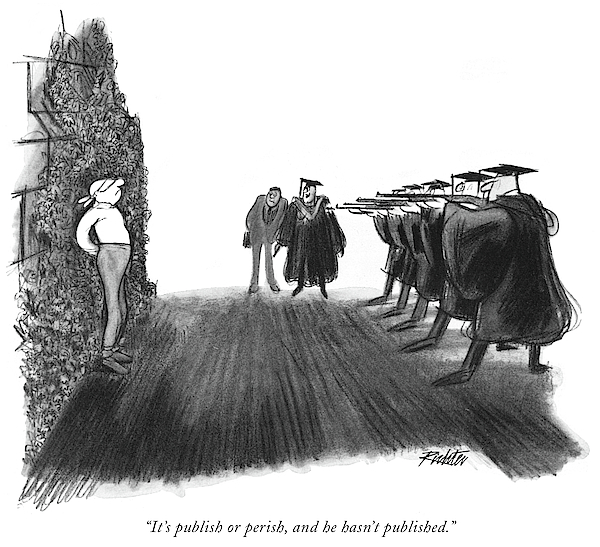

- « Il faut publier ou mourir, et il n’a rien publié »

Laissons le docteur français Francis Michel Sanchez, major de l’école supérieure d’optique, scientifique ayant révolutionné les techniques holographiques dans les années 80, s’exprimer sur le sujet :

« Les scientifiques travaillent comme des moutons. Dès qu’une idée sensationnelle est lancée par un organisme prestigieux, ou consacrée par un prix Nobel, elle fait immédiatement la une des quotidiens (ça commence généralement aux États-Unis). Alors, c’est la ruée, l’effet de mode. Mais si par malheur une erreur de base s’est glissée dès le départ, il devient impossible de la corriger par la suite ; c’est la course folle vers l’abîme. »

Comment peut-on en arriver à un tel résultat ? Il y a sans doute deux types d’explications. Premièrement, cela provient de l’appel permanent aux crédits qui est le fonctionnement même des laboratoires. Il faut donc motiver les décideurs par du « sensationnel immédiat » dont on peut vite devenir l’otage, à l’image des politiques prisonniers du court-termisme face à l’approche de l’échéance électorale. La deuxième grande raison est sans doute l’obligation d’avoir un nombre de publications toujours croissant : c’est le sens du célèbre « publish or perish ». Car la carrière d’un chercheur dépend principalement du nombre de ses publications. Malheureusement, cela provoque une inversion de la pyramide des compétences : les trouveurs s’intéressent aux problèmes fondamentaux (ce qui prend du temps), tandis que les chercheurs ordinaires traitent de développements secondaires, en publiant beaucoup mais en ne découvrant rien.

Le (gros) problème de l’expertise scientifique anonyme

Voilà sans doute la plus grosse épine dans le pied de la recherche, tellement énorme que personne ne l’a vraiment conscientisée. Ce que l’on appelle pudiquement « l’expertise par les pairs » est extrêmement problématique. Voyez plutôt : vous trouvez normal que la copie d’examen d’un étudiant soit anonyme, mais que l’on puisse savoir quel correcteur a donné sa note, n’est-ce-pas ? Et bien dans le monde des sciences dures, y compris en physique, c’est tout le contraire ! L’expertise est non datée et non signée, rédigée sur une simple feuille de papier, mais l’article expertisé, lui, est clairement identifié. On sait s’il provient d’une revue prestigieuse ou d’un obscur laboratoire. Ainsi, le censeur sait parfaitement qui il adoube, et qui il recale. C’est encore Francis Sanchez qui écrit : « Ce fonctionnement incroyable autorise des chercheurs en place à censurer en toute impunité des trouveurs qui pourraient nuire aux travaux qui ont assuré leurs carrières [2]. »

Y a-t-il une jet-set dans la recherche ?

Une fois que leur carrière est lancée, certains arrivistes prennent le pouvoir et bloquent toute initiative dérangeante, en particulier grâce à la pratique de cette expertise scientifique anonyme. C’est d’ailleurs sans doute le seul objectif qu’elle poursuit, car elle n’a que des désavantages autrement. Cette pratique frauduleuse a permis la collusion générale d’une communauté d’experts autoproclamés et la censure de toute déviation, y compris de toute « déviation hérétique ».

Le témoignage d’Halton Arp, célèbre astronome, illustre bien la question des controverses avec ses pairs. Son sujet, l’interaction des galaxies avec les quasars distants, suscita une violente polémique dans les milieux scientifiques, au point de lui refuser l’accès de l’observatoire américain de Las Campanas au Chili, et de lui couper ses crédits de recherche. Contraint de démissionner, il trouva refuge à l’Institut Max Planck en Allemagne, où il reprit ses travaux jusqu’à sa retraite.

- Maurice Allais

Maurice Allais en revanche, autre grand chercheur français, prix Nobel de science économique en 1988, mais également physicien, ne s’est quant à lui pas laissé faire. Quand l’Académie des sciences refusa un de ses articles, il menaça d’instruire un procès retentissant. Et l’Académie s’exécuta. Son président capitula avec un : « Publions et n’en parlons plus ! » Ce revers de manche témoigne en réalité de la crainte de voir cette pratique de l’expertise anonyme exposée au grand jour, et de la difficulté qu’il y aurait à la justifier. Maurice Allais explique ainsi cette pratique délétère : « Cette résistance aux idées nouvelles, d’autant plus virulente qu’elle est plus ignorante, dérive d’un postulat toujours sous-jacent : toute théorie, tout modèle, toute étude qui s’écarte des vérités établies ou les contredit ne peut être qu’erronée ». Peter Ustinov le disait autrement : « Si le monde explose, la dernière voix audible sera celle d’un expert disant que la chose est impossible ! » Ainsi les chercheurs censurent-ils les trouveurs…

Comment faire dire à une étude ce qu’on souhaite qu’elle dise

La compréhension des implications de la recherche a aussi ses petits pièges. Il y a ce que dit une étude, et ce qu’on en comprend. La date de sa parution aussi est importante. Un de nos lecteurs a fait un petit raccourci en parlant des travaux de Burr. Dans les années 30, George et Mildred Burr ont certes découvert, en travaillant sur l’appauvrissement en acide gras de la ration alimentaire des rats, que l’organisme pouvait synthétiser certains acides gras alors nommés vitamine F. Mais il n’a pas travaillé sur les Oméga 3. L’isolement des Oméga 3 s’est fait plus tardivement, et les publications à ce sujet se sont étalées jusque dans les années 60. Par excellence essentiels, ils sont bel et bien non synthétisés par les mammifères. Pour l’alimentation humaine, les Oméga 3 sont aussi essentiels que la B12 ou la vitamine C.

Le coût de la recherche

Un autre internaute nous rappelle que la recherche coûte cher. C’est tout à fait inexact, encore une fausse évidence tenace. Beaucoup de grandes découvertes sont des coups de chance ou des hasards heureux, comme nous l’avons illustré plus haut, et n’ont rien coûté. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que ce n’est pas la recherche qui coûte cher, c’est la nécessité de mettre des médicaments sur le marché. Si l’industrie pharmaceutique insiste lourdement dans sa communication grand public sur les investissements consacrés à la recherche et au développement visant à la découverte de nouveaux médicaments, la réalité est que seule une faible partie de ces fonds sont réellement investis dans la recherche. Des données provenant à la fois des compagnies pharmaceutiques, de l’US National Science Foundation et des rapports de l’État indiquent que les sociétés pharmaceutiques n’ont dépensé que 1,3 % des revenues pour la recherche fondamentale. Et cette somme est nette des subsides des contribuables. En effet, plus des 4/5e de tous les fonds pour la recherche fondamentale destinés à la découverte de nouvelles molécules ou vaccins proviennent de sources publiques.

Ce qui est exact en revanche, c’est que ce petit monde brasse beaucoup, beaucoup d’argent. Car la mise sur le marché de médicaments est extrêmement onéreuse. Mais ces millions ne sont pas utilisés pour la recherche médicale malheureusement, comme nous venons de le voir. Encore un chiffre : environ 80% du budget est alloué au secteur de la rentabilité et de la vente. Ça, c’est la triste réalité. Pour être complets, abordons les symptomatiques « Me Too », qui illustrent parfaitement le fonctionnement de l’industrie, orientée « profit » plutôt que « recherche fondamentale ». Le terme me too évoque bien le souhait d’une entreprise pharmaceutique d’obtenir sa part du gâteau dans l’exploitation d’un médicament blockbuster qui – dirait-on en langage marketing – cartonne chez une firme concurrente. Le principe actif n’étant pas tombé dans le domaine public, ce qui en interdit sa copie pour une exploitation en tant que générique, les chercheurs vont tenter d’imiter grossièrement la molécule en rajoutant par exemple un groupe méthyle. Ainsi, en fin de compte, les deux molécules ont une action très proche, et ne proposent aucune innovation. La recherche a donc ici servi à récupérer des parts de marché, mais n’a pas produit de progrès thérapeutique ni de nouveauté. On voit bien que les médicaments sont adaptés à la FDA (Food and Drug Administration, soit l’administration autorisant la commercialisation des médicaments aux USA), c’est-à-dire administrativement corrects. Sont-ils efficaces ? Cette question semble presque accessoire. Tout ressemble à une parodie, mais c’est vraiment réel.

- Joseph L. Biederman

Autre réalité, le mercantilisme de plus en plus voyant de tout un pan du métier. Citons Joe Biederman, professeur à la Harvard Medical Scool, qui a inventé une maladie bipolaire inexistante chez l’enfant de 6 ans ! Les consultations pour enfants soi-disant bipolaires sont passées de 20.000 en 1994 à 800.000 en 2002/2003. Ce mensonge lui a finalement coûté une amende de 450 millions de dollars pour tromperie, mais il faut bien admettre que 7 milliards de bénéfices sont une consolation conséquente et peu dissuasive.

L’industrie pharmaceutique n’a bien évidemment aucune motivation philanthrope. On lui fait endosser un rôle de sauveur qu’elle ne joue absolument pas. Les professionnels que nous sommes ne devraient pas se sentir attaqués par l’énoncé de ces faits peu plaisants. Nous devrions plutôt réfléchir à comment sortir de ce système délétère sans se sentir solidaires des aspects peu reluisants de notre profession.

Conclusion

Pour répondre sans détour à la critique jugeant que nos articles réinventent l’eau chaude : nous assumons pleinement. Puisque plus personne ne réinvente l’eau chaude, il faut bien que quelqu’un le fasse ! La pratique médicale revient à rappeler sans cesse des évidences. Les auteurs ont ouvert le robinet d’eau chaude pour rappeler à ceux qui claquent des dents sous la douche qu’elle existe bel et bien. Et dites-vous bien que comme la médecine a oublié l’eau chaude, les patients vont la chercher ailleurs... La preuve, le budget des médecines naturelles aux USA est très supérieur au budget de la médecine académique. Et le pipeline des nouveaux médicaments s’asséchant, un autre questionnement s’impose, surtout en période de crise : lorsqu’on n’a plus de médicaments, que fait-on ? Il est heureux que l’humanité n’ait pas attendu les études randomisées pour trouver des moyens de soulager son prochain.

Pour terminer, nous suggérons à tous de répondre en son fort intérieur à une dernière question. À la lecture de cet article, si vous deviez soulager une personne chère de votre famille, quel serait votre choix ? Donner votre argent au Téléthon et vous en remettre à la Recherche, ou vous acheter le manuel de préparation de l’eau chaude ? Toute personne passée par ce qui est vécu parfois comme une véritable épreuve sait que la maladie porte conseil…

En ce qui concerne la section Santé, nous incarnons les valeurs que nous prônons : réconciliation entre médecins et non-médecins, et égalité de traitement de tous les sujets, même lorsqu’ils semblent médicalement incorrects. Alors, chers contradicteurs, médecins ou non, prêts à réinventer l’eau chaude avec nous ?

et

et  !

!