après plus d’une heure de mitraillage et torpillage le 8 juin 1967

Fonder d’Israël

Dans ses Mémoires publiés en 1956, Harry Truman commente en termes éloquents mais passablement hypocrites les circonstances du vote à l’Assemblée générale des Nations unies de la résolution du 27 novembre 1947 en faveur du plan de partage de la Palestine :

« Les faits prouvent que non seulement, il y a eu des pressions autour des Nations unies sans pareil à tout ce qui s’était jamais vu auparavant, mais encore, la Maison Blanche subissait elle aussi un harcèlement incessant. Je pense n’avoir jamais vu autant de pressions et de propagande ciblant la Maison Blanche qu’à cette époque-là. L’opiniâtreté de certains dirigeants extrémistes du sionisme — animés par des desseins politiciens et proférant des menaces politiques — me perturbait et m’irritait. Certains suggéraient même que l’on exerçât des pressions sur des nations souveraines afin qu’elles aillent dans le sens d’un vote favorable à l’Assemblée générale [1]. »

Pourtant, non seulement Truman soutint le plan de partage, mais le 15 mai 1948, il reconnut l’État d’Israël dix minutes après l’annonce de sa déclaration d’indépendance, sans émettre la moindre condition. Cette décision allait contre les recommandations de son secrétaire d’État George Marshall et de son secrétaire à la Défense James Forrestal. En se fondant sur des documents révélés par la Truman Library en 2003, la Jewish World Review montre que « Truman l’a fait pour sauver sa peau », c’est-à-dire avec l’objectif de s’assurer les faveurs du fameux « vote juif » (une demi-fiction savamment entretenue par les élites sionistes pour augmenter leur pouvoir d’influence) mais aussi en échange de financements pour sa campagne de réélection. Le mécène sioniste Abraham Feinberg (président de l’association de levée de fonds Americans for Haganah Incorporated), ne fit pas mystère d’avoir financé la campagne de Truman dans un témoignage enregistré pour la Truman Library en 1973 [2].

Un an après sa reconnaissance de l’État juif, le 28 mai 1949, Truman exprime au gouvernement de Ben Gourion sa « profonde déception devant le refus d’Israël de faire aucune des concessions désirées sur les réfugiés et les frontières ». Il demande le retrait d’Israël aux frontières accordées par l’ONU et, dans un style pathétique d’impuissance, prévient qu’en cas de refus, « les États-Unis seront, à regret, forcés de conclure qu’une révision de leur attitude envers Israël est devenue inévitable ». Truman reçoit dix jours plus tard une réponse lui indiquant que « la guerre a prouvé que certaines zones non comprises originellement dans la part de l’État juif étaient indispensables à la survie d’Israël ». Quant aux réfugiés palestiniens, ils étaient « membres d’un groupe agresseur vaincu dans une guerre déclenchée par lui [3] ».

- Truman reçoit un rouleau de la Torah de Weizmann, en visite à Washington en mai 1948, quelques jours après la déclaration d’indépendance d’Israël

Par sa déclaration d’indépendance, le nouvel État se définit comme « un État juif en terre d’Israël qui portera le nom d’État d’Israël ». Cette terminologie a trois implications. Premièrement, en se donnant pour territoire « la terre d’Israël » (Eretz Israel), sans précision de frontières, Israël affirmait implicitement sa politique expansionniste et annexionniste. Ben Gourion avait d’ailleurs prévenu : « Nous voulons la Terre d’Israël dans sa totalité. » Moins d’un mois après le vote du plan de partage, il avait déclaré ses frontières « non définitives » [4]. Deuxièmement, en se définissant comme « État juif », Israël a inscrit dans son certificat de naissance la discrimination raciale et, compte tenu de ses visées expansionnistes, le « nettoyage ethnique » [5]. Troisièmement, en nommant leur pays « Israël », les sionistes incluent implicitement tous les juifs comme citoyens, comme ils le préciseront par la « loi du Retour » du 5 juillet 1950. Jusqu’à la fondation de l’État juif, « Israël » était en effet une désignation de la communauté juive internationale (les « Israélites »), par exemple lorsque le Daily Express britannique titrait en mars 1933 : « L’ensemble d’Israël à travers le monde s’unit pour déclarer une guerre économique et financière contre l’Allemagne [6] ». Sous couvert de redonner à leur nation son nom antique, les sionistes donnent en réalité à « Israël » un sens nouveau. Les deux notions (l’Israël national et l’Israël international) se confondent virtuellement, puisque tout juif du monde est citoyen de droit de l’État d’Israël. Ainsi est tissé un lien très fort avec la Diaspora, dont les deux plus grandes communautés se trouvent aux USA et en URSS.

Exploiter la Guerre froide

Étant admis que la reconnaissance internationale de l’État juif en 1948 n’est pas l’aboutissement mais seulement une étape du projet sioniste, et constatant que cette étape, comme la précédente, n’a pu être accomplie qu’à l’issue d’une guerre mondiale, on comprend bien que les stratèges sionistes, Ben Gourion en tête, s’attachent dès 1948 à préparer les conditions de l’expansion. Cependant, le fait d’être maintenant membre de la communauté des nations modifie la stratégie de triangulation. Tant qu’Israël n’avait pas d’État, elle pouvait se contenter d’agir au niveau de la politique profonde et rester dans les coulisses des champs de bataille. C’est plus difficile avec un État. En 1948, Israël a besoin d’une situation internationale suffisamment tendue et instable pour générer les conditions de ses annexions de territoire, en évitant que ce conflit franchisse le stade de la guerre déclarée.

Une telle guerre larvée permet toutes les duplicités. Et c’est déjà en faisant miroiter une alliance aux deux camps de la Guerre froide que fut obtenue la reconnaissance d’Israël. On perçoit aujourd’hui Israël comme un allié des États-Unis, mais il faut se souvenir qu’en reconnaissant l’État juif en 1948, Staline avait de bonnes raisons d’espérer qu’Israël pencherait du côté soviétique, car le parti travailliste israélien, fondateur et majoritaire, se voulait socialiste et collectiviste. L’État d’Israël obtint donc des Soviétiques l’armement sans lequel il n’aurait pas survécu aux attaques des pays arabes en 1948, tandis que les États-Unis respectaient au contraire l’embargo sur les armes décidé par l’ONU. Les armes venaient de Tchécoslovaquie, où le grand arsenal Skoda était passé des mains nazies aux mains communistes. Par ailleurs, plus de deux cent mille juifs, issus principalement de Pologne, mais aussi de Roumanie, Hongrie et Bulgarie, furent autorisés à émigrer en direction de la Palestine, après le retrait des Britanniques, durant les années 1948-1952. Dans l’esprit de Staline, cette émigration devait tisser des liens forts entre Israël et le bloc communiste. Ce fut le cas, mais dans un sens et avec une ampleur qu’il n’anticipait pas.

Lorsque Golda Meir (née Mabovitch à Kiev) s’installe à Moscou en tant que première ambassadrice d’Israël en 1948, son arrivée suscite parmi la population juive un enthousiasme suspect : 50 000 juifs l’imitent en se rendant à la synagogue, et « chacune de ses apparitions publiques fut accompagnée par des témoignages massifs d’identification des juifs soviétiques avec Israël », rapporte Yuri Slezkine [7]. Staline s’inquiète également de la loyauté des juifs soviétiques en cas de guerre contre l’Amérique, où beaucoup ont de la parenté [8]. Il commence à réprimer la résurgence d’un nationalisme juif dès novembre 1948, en faisant arrêter les leaders de l’influent Comité juif antifasciste, et en faisant fermer de nombreuses institutions juives dans le pays.

C’est le début d’une campagne antisoviétique sans précédent en Occident. Le prétexte est l’affaire des « docteurs juifs » : l’emprisonnement, le 15 janvier 1953, de neuf médecins, parmi lesquels sept juifs, accusés par Staline de complot d’empoisonnement. « Staline va réussir là où Hitler a échoué », s’inquiète Commentary, organe de presse de l’American Jewish Committee [9]. Le 11 février, l’URSS rompt ses relations diplomatiques avec Israël, qui devient de facto l’allié des US. C’est dans ce contexte que Staline meurt subitement, au matin du 6 mars 1953, à l’âge de 74 ans, officiellement d’une hémorragie cérébrale.

La Diaspora américaine, elle, ne rencontre aucun obstacle au renforcement de ses liens avec Israël. En des termes révélateurs, Benjamin Ginsberg écrit que dans les années 50, « un compromis s’est installé entre l’État juif en Israël et l’État juif en Amérique ». Il signifie par là que les juifs américains ne sont plus culpabilisés par les sionistes pour leur refus d’émigrer en Israël, mais au contraire perçus comme des soutiens indispensables d’Israël. Alfred Lilienthal, juif américain antisioniste, écrit en 1953 que chez les juifs américains, « le culte de l’État d’Israël est en train d’évincer le culte de Dieu [10] ».

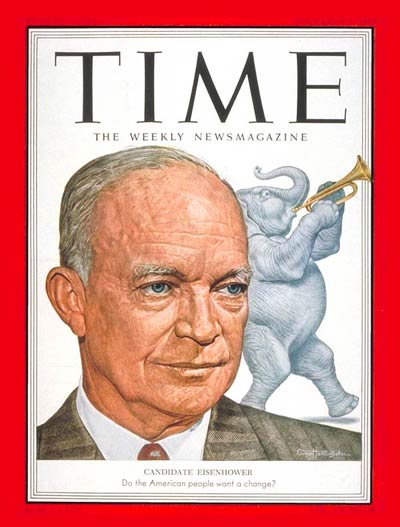

- Eisenhower en couverture du magazine Time le 3 novembre 1952

Après Truman, c’est le général Dwight Eisenhower qui est élu président en novembre 1952. Bien qu’étant jusqu’alors membre du Parti démocrate de Roosevelt, c’est sur le ticket républicain qu’il s’est présenté, sur l’invitation d’une faction qui veut ainsi faire barrage au leader naturel du Parti républicain, Robert Taft, un sénateur qui avait protesté contre le soutien militaire et économique à l’URSS par Roosevelt, et qui, en 1948, avait déclaré que les procès de Nuremberg violaient les principes élémentaires de la justice. Taft s’était ensuite opposé à la formation de l’OTAN en 1949. Eisenhower, lui, venait d’être nommé premier commandant en chef de cette alliance militaire. Il sera le président de la Guerre froide, et ses deux discours inauguraux (janvier 1953 et 1957) sont entièrement consacrés à ce sujet. Il sera également le premier d’une longue série de présidents américains à s’engager pour Israël durant sa campagne électorale :

« L’État d’Israël est l’avant-poste de la démocratie au Moyen-Orient et chaque Américain aimant la liberté doit se joindre à l’effort pour assurer à jamais l’avenir de ce nouveau membre de la famille des nations [11]. » (16 octobre 1952)

Pousser Nasser dans le camp soviétique

En 1948, les pays arabes voisins d’Israël s’étaient révélés inaptes à menacer sérieusement l’intrus israélien, en raison de leurs dissensions, corruptions et trahisons. Mais en 1952, un ennemi plus redoutable se dresse en la personne du colonel Abdul Gamal Nasser. Il est d’autant plus un obstacle à l’expansionnisme israélien qu’il est prêt à reconnaître Israël dans les frontières de l’ONU. De plus, il est idéologiquement anticommuniste, comme l’immense majorité des Égyptiens ; s’il s’entendait avec les Américains, ceux-ci risqueraient d’appliquer des pressions diplomatiques et économiques irrésistibles pour forcer Israël à signer une paix sur une base territoriale jugée insuffisante. La stratégie sioniste est donc d’importer la Guerre froide dans le Moyen-Orient, en amarrant Israël au camp atlantiste et repoussant l’Égypte dans le camp communiste.

À court terme, l’intérêt d’Israël est de faire échouer les négociations entre Nasser et les Britanniques pour la cession à l’Égypte du canal de Suez, prévue en 1956 par l’accord passé vingt ans plus tôt. Durant l’été 1954, quatre jours avant que la délégation britannique se rende au Caire pour préparer le retrait, des juifs égyptiens entraînés en Israël commettent contre des cibles britanniques plusieurs attentats à la bombe, aussitôt mis sur le compte des Frères musulmans. Le but, dans les termes du chef du Renseignement militaire Benjamin Givli, était de « briser la confiance de l’Occident dans le régime [égyptien] actuel [12] ». Dan Kurzman, biographe complaisant de Ben Gourion, explicite l’idée :

« Pourquoi ne pas faire sauter une propriété américaine ou britannique en Égypte ? Washington et Londres penseraient que Nasser est incapable de contrôler les Frères musulmans ou les communistes. Et s’il leur tombe dessus, tant mieux. Ils pourront se venger et il n’y aurait pas de fin à la violence en Égypte. Est-ce que la Grande-Bretagne laisserait le canal de Suez stratégique entre les mains d’une nation en flammes ? Est-ce que l’Amérique le permettrait ? Probablement pas [13]. »

- Le ministre de la Défense Pinchas Lavon (à gauche) et le chef d’état-major Moshe Dayan en 1953

L’opération échoue en raison de l’interpellation d’un des poseurs de bombes, conduisant à l’arrestation de douze autres agents israéliens. Le scandale qui en résulte, désigné comme l’ « affaire Lavon » (du nom du ministre de la Défense tenu responsable), divise la classe politique israélienne. Moshe Sharett, Premier ministre en 1954 et 1955, incarne une tendance respectueuse du droit international, en opposition avec le clan de Ben Gourion qui, écrit Sharett dans son journal, « élève le terrorisme au niveau d’un principe sacré [14] ». Tout est bon, aux yeux des faucons, pour saboter le dialogue qui s’ouvre entre Sharett et Nasser. Prenant prétexte de la mort d’un Israélien durant une opération d’infiltration par des Palestiniens — sur les terres qu’on leur avait volées —, Ariel Sharon attaque Gaza le 28 février 1955, ce qui oblige Nasser à rompre les négociations avec Sharett, et force ce dernier à la démission. Ben Gourion et les faucons reprennent le contrôle.

Prenant conscience que ses seules chances de paix reposent sur sa capacité à répondre aux attaques d’Israël, Nasser s’efforce de convaincre les États-Unis de lui vendre des armes, mais rejette la condition que lui impose le secrétaire d’État John Foster Dulles de s’engager dans une alliance formelle qui serait inacceptable aux yeux de son peuple. Bien qu’anticommuniste, Nasser n’a d’autre alternative que d’accepter l’offre concurrente des Soviétiques qui, elle, est généreuse et moins contraignante : en septembre 1955, il passe un contrat avec l’URSS pour l’achat d’armes via la Tchécoslovaquie. C’est le signal d’une intense campagne sioniste pour décrédibiliser Nasser aux yeux de l’Occident, en tant que danger pour la stabilité du Moyen-Orient et, inversement, présenter Israël comme le seul allié sûr au Moyen-Orient. Ben Gourion envoie le 14 février 1956 une lettre ouverte à Eisenhower, diffusée dans toute la communauté juive américaine, exigeant une aide à l’armement d’Israël.

En juillet 1956, les États-Unis annoncent l’arrêt de leur financement du haut barrage d’Assouan (décision imposée par « le puissant lobby américain du coton », si l’on devait croire Wikipedia [15]), ce qui fait s’écrouler le plus ambitieux projet de Nasser pour moderniser l’Égypte. En réponse, Nasser nationalise le Canal. En octobre, Israël signe avec les Britanniques et les Français un accord secret, connu sous le nom de « protocole de Sèvres », visant à reprendre à Nasser la zone du Canal et, si possible, le renverser. Le plan machiavélique est le suivant : 1. Israël attaquera l’Égypte et occupera la Péninsule du Sinaï ; 2. la Grande-Bretagne et la France exigeront un cessez-le-feu immédiat maintenant les troupes israéliennes à l’intérieur de l’Égypte ; 3. Nasser refusant l’ultimatum, des troupes anglaises et françaises seront envoyées avec l’apparence du bon droit. L’offensive est déclenchée le 29 octobre 1956, en comptant sur le fait qu’Eisenhower est alors en pleine campagne de réélection. C’est alors que Krouchtchev proteste vigoureusement et menace d’intervenir. À raison probablement, Eisenhower le prend au sérieux et se joint à sa protestation, tout en blâmant publiquement les Britanniques et les Français plutôt que les Israéliens. Israël est forcé de quitter le Sinaï.

C’est un échec pour les annexionnistes israéliens, qui en tirent une leçon : à l’avenir, s’arranger pour ne plus jamais apparaître comme l’agresseur. Mais l’alliance militaire de Nasser avec les Soviétiques est une aubaine qu’il faut continuer d’exploiter. Par conséquent, en attendant de recréer une situation de crise, il faut veiller à ce que la Guerre froide se prolonge. Par tous les moyens. Eisenhower étant devenu moins conciliant (comme tous les présidents en fin de mandat), il faut attendre les élections de 1960. Le candidat qui a les faveurs du réseau sioniste est Lyndon Johnson, qui est financé depuis 1948 par Abraham Feinberg.

Assassiner Kennedy

La victoire de John Kennedy est une surprise et une déception. Pour commencer, le clan Kennedy, catholique et irlandais, ne passe pas pour philosémite. Dans son livre Profiles in Courage (1956), John avait professé son admiration pour le sénateur Robert Taft, qui avait sacrifié sa carrière en dénonçant les procès de Nuremberg. La sympathie de Kennedy pour le « nationalisme arabe », proclamée dans son fameux « Discours algérien » devant le Sénat en 1957, est plus inquiétante encore [16]. Dès ses premiers mois en fonction, Kennedy s’engagea par écrit auprès de Nasser et d’autres chefs d’États arabes à faire appliquer la Résolution 194 de l’ONU prévoyant le retour des réfugiés palestiniens.

En 1963, la politique extérieure de Kennedy prend un tournant désastreux pour l’expansionnisme israélien. D’une manière secrète au début (par une correspondance directe avec Khrouchtchev, à l’insu des appareils militaires et diplomatiques), puis de plus en plus publique à partir de son « Discours de la paix » du 10 juin 1963 (traduit dans la Pravda), Kennedy élabore ce qui devient sa principale ambition historique : mettre un terme à la Guerre froide. De nombreux historiens admettent aujourd’hui que, si Kennedy avait bénéficié d’un second mandat jusqu’en 1968, Khrouchtchev et lui auraient probablement mis fin à la course à l’armement et établi les conditions d’une paix durable. Trois jours avant sa mort, ayant signé le premier traité de limitation des essais nucléaires, Kennedy confiait à Bill Walton avoir l’intention « d’être le Premier président américain à visiter le Kremlin, aussitôt que lui et Khrouchtchev seraient parvenus à un nouvel accord sur le contrôle des armes [17] ». Fin 1963, Kennedy avait aussi pris la décision d’évacuer du Vietnam la totalité du personnel militaire américain (composé à l’époque seulement de 15 000 « conseillers militaires ») et signait à cet effet la directive NSAM-263.

Kennedy voulait également engager l’Organisation des Nations unies dans un programme de désarmement mondial. Il l’avait annoncé à l’Assemblée générale des Nations unies dès le 25 septembre 1961. Naturellement, il était déterminer à faire échouer le programme secret d’Israël de se doter de la bombe, dont l’avait informé la CIA. Le bras de fer entre Kennedy et Ben Gourion sur ce sujet a été révélé par deux livres retentissants : celui de l’Américain Seymour Hersh, The Samson Option, en 1991, puis celui de l’Israélien Avner Cohen, Israel and the Bomb, en 1998. Dans sa critique du livre de Cohen, le journal israélien Haaretz écrivait :

« Le livre conduit implicitement à la conclusion que, si Kennedy avait vécu, Israël ne disposerait probablement pas aujourd’hui d’une option nucléaire [18]. »

Michael Collins Piper estime que la volonté de Kennedy de faire avorter la bombe israélienne fut la raison principale de son assassinat [19]. Je pense que sa volonté de désamorcer la Guerre froide fut plus déterminante encore.

- Jacob Leon Rubenstein liquide le pigeon Oswald, dans un commissariat, sous l’œil des caméras

Quoi qu’il en soit, les preuves que l’assassinat de Kennedy fut orchestré par un réseau sioniste en collusion avec Johnson sont, il me semble, concluantes. Pour les trouver, il suffit de sortir du sentier battu de la piste d’Oswald. Oswald étant le patsy (pigeon) de l’affaire, chercher la vérité dans sa biographie est à peu près aussi utile que s’intéresser à Ben Laden pour le 11 Septembre — c’est-à-dire pas totalement inutile, mais très accessoire. La recherche des vrais coupables doit plutôt se concentrer sur l’homme qui réduisit Oswald au silence deux jours après son arrestation, empêchant ainsi son jugement. Cette piste est le « chemin le moins fréquenté », et l’on comprend pourquoi : l’assassin d’Oswald, Jack Ruby, de son vrai nom Jacob Leon Rubenstein, était un homme de main du gangster de Los Angeles Mickey Cohen, qu’il connaissait depuis 1946. Cohen se passionnait pour la cause sioniste, à laquelle l’avait introduit le scénariste hollywoodien Ben Hecht. Détaillant dans son autobiographie son trafic des surplus d’armes américaines pour le compte de l’Irgoun après la Seconde Guerre mondiale, il explique :

« Je me suis tellement passionné pour Israël que j’ai mis de côté bon nombre de mes activités, je ne faisais plus rien d’autre que m’occuper de cette guerre de l’Irgoun [20]. »

Mickey Cohen était en contact avec Menahem Begin, l’ancien chef terroriste de l’Irgoun, avec qui, selon l’enquêteur de Police de Los Angeles Gary Wean, il « passait beaucoup de temps [21] ». Le parrain de Mickey Cohen était Meyer Suchowljansky, dit Lansky, lui aussi un sioniste convaincu et généreux contributeur à l’Anti-Defamation League. Ainsi, un fil direct relie Jack Ruby, via Mickey Cohen, au milieu terroriste israélien, et en particulier à Menahem Begin, spécialiste des attentats sous fausse bannière. On sait de plus que Ruby téléphona à Al Gruber, un associé de Mickey Cohen, juste après l’arrestation d’Oswald ; il fait peu de doute qu’il reçut à cette occasion une « offre qui ne se refuse pas », comme le devine une de ses amies proches, Gail Raven, strip-girl dans son Carousel Club de Dallas : « Il n’avais pas le choix. […] Jack avait des patrons, comme tout le monde [22]. » À tous ces éléments s’ajoute encore ceci : peu avant sa mort d’un cancer foudroyant en 1967, Ruby confia à son avocat William Kunstler avoir tué Oswald « pour les juifs », et fit la même confession à son rabbin Hillel Silverman [23].

« Le premier président juif »

L’assassinat de Kennedy fut un coup d’État invisible. La Guerre froide fut brutalement réactivée, et toute correspondance avec Khrouchtchev interrompue (affaibli par cet échec, Khrouchtchev fut renversé en 1964 par l’arrière-garde stalinienne). Le 26 novembre, lendemain des funérailles de Kennedy, Johnson enterre la directive NSAM-263 et la remplace par une autre, NSAM-273, qui demande aux militaires d’élaborer un plan « pour que les États-Unis étendent la guerre au Nord [du Vietnam] [24] ».

Plus significativement, toutes les initiatives de Kennedy hostiles à Israël furent stoppées nettes. Selon les termes choisis de l’historien Stephen Green :

« L’évolution la plus significative pour le programme d’armement nucléaire israélien en 1963 eut lieu le 22 novembre sur l’avion volant de Dallas à Washington, lorsque Lyndon Johnson fut assermenté et devint le 36e président des États-Unis, après l’assassinat de John Kennedy. […] La Maison Blanche de Lyndon Johnson ne voyait pas de Dimona, n’entendait pas de Dimona, et ne parlait pas de Dimona [25]. »

Israël acquit sa première bombe vers 1967, et le public dut attendre 1986 pour l’apprendre. En plus de cela, sous Johnson, l’aide militaire à Israël atteignit 92 millions en 1966, plus que le total de toutes les années précédentes cumulées [26].

En 2013, l’Associated Press divulgua des enregistrements du Bureau ovale démontrant la « connexion personnelle et souvent émotionnelle » de Johnson avec Israël. Un article du 5 Towns Jewish Times publié sous le titre « Notre premier président juif Lyndon Johnson ? », après avoir rappelé le soutien de Johnson pour les juifs dans les années 1940 et 1950, conclut :

« Le président Johnson a fermement orienté la politique américaine dans une direction pro-Israël. »

L’article mentionne également que :

« Des recherches dans l’histoire personnelle de Johnson indiquent que son intérêt pour le peuple juif est hérité de sa famille. Sa tante Jessie Johnson Hatcher, qui eut sur lui une influence majeure, était membre de la Zionist Organization of America. […] La lignée des mères juives peut être retracée sur trois générations dans l’arbre généalogique de Lyndon Johnson. Il fait peu de doute qu’il était juif [27]. »

Quoi qu’il en soit, Israël peut maintenant mettre à exécution son plan d’exploiter la Guerre froide pour annexer des territoires ; Johnson, en s’appuyant sur les faucons du Pentagone et de la CIA que Kennedy avait bridés, crée le climat de tension approprié pour qu’Israël et ses relais médiatiques aux États-Unis puissent diaboliser Nasser et renforcer son propre statut d’allié indispensable. C’est en 1967, par la guerre des Six Jours, qu’Israël parvient à tripler sa superficie, en s’étendant au sud, au nord et à l’est. Ayant tiré la leçon de son échec de 1956, Israël parvient à créer l’illusion qu’elle agit en légitime défense, en faisant passer des mouvements défensifs de l’armée égyptienne pour des préparatifs d’agression. La presse américaine joue le jeu, relayant le discours du premier ministre Levi Eskhol, selon qui « l’existence de l’État d’Israël tenait seulement à un fil, mais que les espoirs des dirigeants arabes d’exterminer Israël ont été anéantis [28] ». Plusieurs haut-gradés israéliens révéleront plus tard la supercherie, confirmée également par le Chef de cabinet et futur premier ministre Yitzhak Rabin [29].

Le mensonge israélien ne pouvait tromper le Renseignement américain, mais Johnson avait donné son feu vert à l’attaque israélienne. Avec l’aval de Johnson, James Angleton, chef du Israel Office de la CIA et véritable taupe israélienne, se chargea de transmettre aux Israéliens les positions précises des bases aériennes égyptiennes, ce qui leur permit de réduire à l’impuissance l’aviation égyptienne en quelques heures [30].

- Véhicules égyptiens détruits dans le Sinaï lors de la guerre des Six Jours

Couler le USS Liberty

Quatre jours après le début de l’attaque israélienne, Nasser accepte la demande de cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l’ONU. C’est trop tôt pour Israël, qui n’a pas encore atteint tous ses objectifs. C’est alors que, le 8 juin 1967, a lieu l’attaque du USS Liberty, un navire de la NSA, facilement reconnaissable par son large pavillon américain, truffé de radar et non armé, stationné en eaux internationales au large de la côte palestinienne. Durant 75 minutes, ce navire fut bombardé, mitraillé et torpillé par des Mirage et trois torpilleurs israéliens, avec l’intention évidente de le faire couler sans laisser de survivant (même les canaux de sauvetage furent mitraillés). L’attaque, menée au départ par des avions aux marques effacées, est conçue comme une opération sous fausse bannière, qui aurait été mise sur le compte de l’Égypte si elle avait réussie, c’est-à-dire si le navire avait été coulé et son équipage exterminé. Des témoignages indiquent que Johnson soutint cette option en intervenant personnellement pour interdire à la Sixième Flotte stationnée à proximité de se porter au secours du USS Liberty, après que l’équipage, malgré la destruction initiale de ses émetteurs, eut réussi à lancer un SOS. Tout porte donc à croire que l’attaque du USS Liberty avait été secrètement autorisée par la Maison Blanche, et si le subterfuge de la faire endosser par les Égyptiens avait fonctionné, les États-Unis y auraient pris prétexte pour intervenir militairement aux côtés d’Israël [31]. L’affaire du USS Liberty fut étouffée [32]. Johnson accepta discrètement les excuses d’Israël pour son « erreur » de cible. Mieux, il fit d’Israël le premier client de l’industrie militaire américaine.

Le déploiement de la puissance israélienne contre l’Égypte armée par l’URSS permit en effet à l’administration Johnson d’élever Israël au rang d’atout stratégique dans la Guerre froide. « Pour les élites juives américaines, le fait qu’Israël devienne un allié des États-Unis était une véritable aubaine », explique Norman Finkelstein, car « les juifs se trouvaient désormais sur la ligne de front, défendant les États-Unis — et même “la civilisation occidentale” — contre les hordes arabes rétrogrades. Alors qu’avant 1967 l’existence d’Israël obligeait à conjurer le spectre de la double loyauté, l’État juif se situait maintenant du côté de la super-loyauté. […] Après la guerre de 1967, on pouvait vanter le dynamisme militaire d’Israël, puisque ses fusils étaient pointés dans la bonne direction, celle des ennemis de l’Amérique. Ses prouesses martiales pouvaient même faciliter l’entrée dans les sanctuaires les mieux gardés du pouvoir américain. »

Par conséquent, « après la guerre de 1967, les grandes organisations juives consacrèrent le plus clair de leur activité à consolider l’alliance entre les États-Unis et Israël [33] ». Coordonnés par la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations depuis 1956, ces 52 organisations constituent ce qu’on nomme par euphémisme le « lobby israélien », avec l’AIPAC à leur tête. Le contrôle sioniste sur les médias devient écrasant : le New York Times et le Washington Post, qui sont restés jusque-là ambivalents, deviennent ouvertement pro-Israël.

Le cœur d’un nombre toujours plus grand de juifs américains se met à battre pour Israël, et beaucoup pourront dire, comme le rabbin Abraham Joshua Heschel : « [jusqu’en juin 1967], je ne savais pas à quel point j’étais juif [34] ». Le judaïsme réformé, qui s’est jusqu’alors déclaré exclusivement religieux et non-sioniste, ne tarde pas à rationaliser cette nouvelle situation par une résolution de 1976 affirmant :

« L’État d’Israël et la diaspora, dans un dialogue fructueux, peuvent montrer comment un peuple transcende le nationalisme tout en l’affirmant, établissant ainsi un exemple pour l’humanité [35]. »

Dès l’été 1967, les sionistes se mettent à penser tout haut à l’étape suivante. Yitzhak Tabenkin, leader sioniste influent depuis les années 1930, déclare peu après la guerre des Six Jours :

« Le but de tout notre projet était, et demeure : un Grand Israël dans ses frontières naturelles et anciennes ; de la Méditerranée au désert et du Liban à la mer Morte — en tant que patrie retrouvée de tout le peuple juif. Voilà l’idéal sioniste originel. »

Ce plan fut recommandé comme politique publique par des dizaines d’Israéliens influents signataires du document « Pour un plus Grand Israël » publié en septembre 1967 [36].

Après la mort de Nasser en 1970, son successeur Sadate se lance avec la Syrie dans une guerre contre Israël, dont l’objectif est de récupérer les territoires illégalement occupés ; c’est la guerre du Kippour, en octobre 1973. Sous l’influence de Kissinger, Nixon sauve Israël du désastre par un approvisionnement en armement quasiment illimité. Après la guerre, l’assistance militaire des États-Unis à Israël se renforce. Sadate signe avec Israël les accords de Camp David, qui mettent fin à la menace égyptienne, et du même coup à la menace d’une coalition arabe.

Préparer la suivante

Dans les années 70, la nouvelle relation décomplexée entre juifs américains et Israël se traduit, au niveau de l’État profond, par l’émergence du puissant groupe d’influence néoconservateur, issu d’une intelligentsia juive qui se positionnait jusqu’alors à l’extrême-gauche, mais qui investit désormais le Parti républicain et prône le militarisme. Norman Podhoretz et Irving Kristol, les deux chefs de file de ce mouvement, nous livrent l’explication de leur « conversion » :

« Le soutien américain pour Israël dépendait de l’implication continue de l’Amérique dans les affaires internationales [37]. »

« Il est maintenant dans l’intérêt des juifs d’avoir un grand et puissant appareil militaire aux États-Unis. [...] il est important de garder un gros budget militaire, afin de pouvoir défendre Israël [38]. »

Les néoconservateurs font leur première percée dans l’administration sous le président Ford, avec notamment le fameux Team B présidé par Richard Pipes et Paul Wolfowitz, qui produit des estimations alarmistes de la menace soviétique, pour contrer les estimations rassurantes de la CIA. Après la parenthèse Carter, les néoconservateurs portent Ronald Reagan au pouvoir et sont récompensés par une douzaine de postes à la Sécurité nationale et aux Affaires étrangères.

Les néoconservateurs, cependant, comprennent bien que l’idéologie anticommuniste ne suffira pas à diaboliser les ennemis d’Israël, car, en dépit du soutien de l’URSS pour le nationalisme arabe, le monde arabo-musulman reste fondamentalement religieux et anticommuniste. Sadate lui-même prend ses distances avec l’URSS et s’appuie sur l’islam, laissant même le champ libre aux Frères musulmans réprimés par Nasser. De plus, Carter a confié la géostratégie états-unienne à Zbigniew Brzezinski, qui arme les moudjahidins contre les Soviétiques en Afghanistan en 1979. Avec succès : le retrait des Soviétiques d’Afghanistan en 1989 signe le déclin irrémédiable de leur puissance militaire. Les néoconservateurs, en collusion avec les stratèges israéliens du Likoud, ont déjà préparé l’après-Guerre froide, et mis progressivement en place l’idéologie qui doit servir de prétexte au prochain conflit ultime — non plus une guerre mondiale, mais une guerre civilisationnelle. L’ennemi numéro un est maintenant l’Irak, suivi de près par la Libye, la Syrie et l’Iran.

L’ « événement catastrophique » destiné à faire basculer le monde dans le « choc des civilisations » se prépare dès 1980. Et comme il est tentant de prophétiser publiquement ce qu’on a tramé en secret, Isser Harel, père des services secrets israéliens, le fit en 1980 :

« Dans la théologie islamique, le symbole phallique est très important. Votre plus gros symbole phallique est New York City et le plus haut bâtiment sera le symbole phallique qu’ils [les terroristes islamiques] frapperont [39]. »

Harel a certainement puisé sa notion de « théologie islamique » dans le livre de l’Israélo-américain Raphael Patai, The Arab Mind (1976). (Il est connu que la thèse de ce livre, que les Arabes craignent par-dessus tout l’humiliation sexuelle, a influencé les techniques d’interrogatoire des services secrets israéliens.) En réalité, le « symbole phallique » n’a aucune place dans la théologie islamique ; la prescience d’Harel a donc une autre source. On est bon prophète quand on tient les commandes.

et

et  !

!