UberPOP représente-t-il l’avenir du travail ? Société américaine basée sur un modèle ultralibéral et dérégulé, Uber est actuellement en conflit avec le monde historique des taxis français. Un monde qui reste libéral mais qui vieillit et qui est mené par des leaders comme le groupe G7, qui cherche à préserver ses intérêts. Les chauffeurs de taxis, quant à eux, martelés de taxes, de crédits et autres frais, se sentent démunis face à l’impérialisme néo-libéral d’Uber et de son offre UberPOP. Mais la question demeure : à qui profite ce conflit ? Et surtout, qu’en est-il de l’avenir des travailleurs ?

Décryptage de la situation

Pour comprendre le conflit actuel entre les chauffeurs de taxis et Uber, il faut se pencher sur l’objet du litige. Il tient principalement, pour les chauffeurs de taxis en tout cas, à une seule chose : la licence d’Autorisation de stationnement (ADS). Celle qui permet aux taxis d’user du droit de maraude, c’est-à-dire le droit de circuler sur la voie publique pour rechercher des clients et de s’arrêter à n’importe quel moment pour en prendre en charge. Cette licence se demande auprès d’une mairie (ou préfecture de police pour Paris) et est totalement gratuite. Cependant, cette procédure peut prendre des années, notamment en raison du nombre limité de taxis autorisés [1]. La solution est donc de racheter une licence à un autre taxi qui souhaite s’en séparer. Le coût moyen est d’environ 200 000 euros et l’on considère qu’il faut environ 10 ans d’activité pour la rembourser. De plus, son obtention interdit au chauffeur d’exercer une autre activité pendant cinq ans [2]. Le problème, c’est que ce système de passation a donné naissance à un vrai commerce. L’argent devient alors le seul et unique prix de la maîtrise. Vous voulez exercez ? Il faut payer.

On entend à tort que les taxis forment une corporation. C’est méconnaître les corporations (au sens féodal du terme). Ils ne sont pas organisés en corps de métier mais sont tous concurrents les uns les autres. Ils sont divisés en trois statuts différents : les artisans (56 %) qui conduisent leur propre véhicule ; les chauffeurs locataires (27 %) qui le louent à des prestataires spécialisés ; les conducteurs salariés (17 %) qui travaillent pour le compte d’une entreprise de taxis [3]. Mais surtout, comme nous allons le voir par la suite, ils subissent l’influence d’une organisation puissante : le groupe G7.

Les VTC (Véhicule de Tourisme avec Chauffeur), quant à eux, sont autorisés par la loi à la seule différence près qu’ils ne peuvent se contenter que d’une carte professionnelle délivrée par la préfecture, qui ne leur donne pas le droit de maraude [4]. Depuis peu, le Conseil constitutionnel a décrété que les VTC ne peuvent pas circuler en attendant une réservation [5]. C’est en quelque sorte une interdiction de maraude électronique et c’est précisément le service que proposent bon nombres d’applications comme Heetch, Chauffeur privé, Djump ou encore Uber, qui est la plus connue. Implanté dans la plupart des grandes villes de France et notamment la capitale [6], Uber satisfait ses clients en proposant des tarifs connus à l’avance – et souvent bien moindres que les taxis classiques –, un choix du service à la commande – lowcost (uberPOP), standard (UberX), premium (UberBerline) et familiale (UberVan) [7] – et une qualité de service supérieure (bouteille d’eau offerte, courtoisie, etc.) [8]. La seule chose obligatoire, c’est de posséder un Smartphone pour l’application et la géolocalisation. Ce qui permet, par ailleurs, d’avoir déjà une idée de la condition sociale des utilisateurs.

Ce système, efficace et émancipé du problème de licence et des charges qui incombent aux taxis, se positionne de facto comme une concurrence rude. Compréhensible alors est la colère des taxis, qui doivent rembourser leur licence et payer leurs charges. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est l’arrivée de l’offre « low cost » d’Uber : UberPOP. Même si la société a renforcé les contrôles à l’admission des chauffeurs UberPOP en demandant notamment aux candidats de se déclarer en statut d’auto-entrepreneur [9], on reste tout de même à la limite de la légalité. Il n’est pas nécessaire d’avoir la carte de VTC et encore moins d’être titulaire d’une licence. Mais cela ne pose aucun problème selon Uber [10], qui continue à affirmer être dans son droit. Et ce malgré l’interdiction de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, contenue dans la loi Thévenoud [11]. Selon le procureur de la République, au 30 juin dernier, 202 chauffeurs UberPOP ont fait l’objet de condamnations à des amendes et un chauffeur a été condamné à 15 jours d’emprisonnement avec sursis. Pour l’heure, c’est aux dirigeants d’Uber France de s’expliquer devant la justice et de répondre aux 6 chefs d’accusations dont ils sont inculpés [12].

Derrière cette crise, la main invisible du groupe G7

La colère des usagers contre les taxis dits « classiques » peut paraître légitime. Surtout sur un point, le principal : celui des tarifs. Mais comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi le problème de la disponibilité. Trouver un taxi à Paris un samedi soir est une mission quasiment impossible. Tout ceci est bien connu. Mais ce qui l’est moins, c’est que cette situation est l’œuvre d’une personne, Nicolas Rousselet, le PDG du groupe G7.

La petite entreprise voit le jour avec André Walewski en 1905, sous le nom de « Compagnie française des automobiles de places », qui deviendra la G7 en 1913, après son rachat par la banque Mirabaud & Cie. Elle détient alors plus de 85 % du marché des 10 000 taxis de la capitale. En 1930, après la crise de 1929, on compte près de 30 000 taxis, beaucoup se tournant vers ce marché pour faire face à la crise. En 1936 des accords sont signés pour améliorer les conditions de travail : 11 h de travail pour les artisans et 10 h pour les autres statuts, un jour de repos par semaine et 15 jours de congé par an, redéfinition du tarif de nuit qui commence à 17 h et pourcentage des salariés fixé à 25 %. L’année suivante, le Front populaire instaure le numerus clausus par décret préfectoral et fait passer les taxis de 32 000 à 14 000. Depuis, le nombre de taxis n’a que très peu évolué. On compte 17 137 taxis à Paris en 2013 pour 2,268 millions d’habitants.

- Un taxi G7 Renault KZ11 en 1933

La société G7 passe en 1960 entre les mains d’André Rousselet, sous-préfet, député, fondateur de Canal+, directeur de cabinet de François Mitterrand et père de l’actuel PDG, Nicolas Rousselet [13]. En 1993, la société rachète les Taxis bleus dans le plus grand secret. Le groupe compte 10.000 taxis affiliés, sur un total de 17.500 voitures à Paris. Soit 57% du parc. Mais sa force réside aussi dans ses filiales. G7 détient également des entreprises d’équipement de taxis, d’assurances, d’école et de location de licences. Un vrai trust économique. En 2007, le gouvernement Fillon demande un rapport à Pierre Chassigneux, président du groupe Sanef et ancien Directeur des Renseignements généraux puis directeur de cabinet de François Mitterrand, pour contrer le rapport Attali, qui prône la libéralisation et la dérégularisation totale des taxis.

On distingue donc très vite deux mondes : d’un côté celui des taxis, rattaché au ministère de l’Intérieur et gouverné par des chefs d’entreprises organisés en lobby, avec notamment l’Union nationale des industries du taxi (UNIT), dont le PDG de G7 est le président ; de l’autre celui des VTC, rattaché au ministère des Transports et aligné sur le modèle néolibéral américain, dérégulateur et très peu sécuritaire.

Le groupe G7 a misé sur une stratégie efficace. Entre 1990 et 2002, aucune nouvelle licence de taxi n’a été attribuée, alors que le PIB de la région Île-de-France augmentait de 16,9%, et le nombre des passagers d’Aéroports de Paris de 49%. La désertion des rues, surtout en période de pointe (samedi soir), a permis au groupe de profiter de cette situation de pénurie pour forcer les usagers à faire appel aux centrales de réservations. On comprend alors l’intérêt pour M. Rousselet de maintenir un nombre de taxis constant. En donnant également la possibilité à certains utilisateurs aisés de pouvoir se payer des abonnements pour être prioritaire sur la réservation de taxis et en établissant par contrat la priorité aux courses commandées via centrale radio, la société a réussi à forcer les taxis à se rapprocher d’elle pour avoir des clients. Selon un ex-chauffeur taxi devenu VTC :

« Les affiliés Taxis G7 font 90% de leurs courses sur appel, contre 10% en maraude [14]. »

Une véritable prise en otage des chauffeurs par G7, qui paupérise un peu plus la profession.

« Ces chauffeurs, aux deux tiers d’origine étrangère, paient environ 4.500 euros mensuels au siège de G7. […] Avant même d’avoir roulé, ils ont déboursé 200 euros chaque matin… Avec moins de 10 courses quotidiennes, contre plus de 20 autrefois, ils triment 11 heures par jour, 7 jours sur 7, juste pour rester la tête hors de l’eau . »

Djillali Ouanfouf, secrétaire général du

Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien [15]

Une prolétarisation accentuée par le système de location de voitures mis en place par les sociétés, dont G7, et qui endette un peu plus les chauffeurs [16]. G7 impose au client un coût de réservation de 5 euros aux heures de pointe, plus les « frais d’approche » au compteur. C’est là que l’entreprise engrange de l’argent, au détriment du client, qui voit sa facture grimper. Le groupe est leader dans le marché du taxi et son chiffre d’affaires s’élève à 318,8 millions d’euros en 2012. Nicolas Rousselet a déjà lancé la contre-offensive face à Uber, avec l’application eCab. Il parcourt actuellement les pays du monde entier pour rallier les leaders du taxi et constituer un réseau puissant.

« Économie de partage » : entendez néo-libéralisme

Penchons-nous maintenant sur Uber. Outre l’aspect de désordre public, le conflit Uber-taxis pose la question du travail et de sa libéralisation. Uber est l’archétype de la start-up tout droit issue de l’incubateur libéral des États-Unis, la Silicon Valley. C’est une nouvelle vague économique qui déferle sur le marché de l’emploi. Officiellement, et pour faire joli, elle se nomme « économie de partage ». Ses dirigeants nous font accroire que tout ne part que des bonnes attentions des individus, qui veulent s’entraider, et qu’eux ne sont là que pour mettre à disposition des outils technologiques pour les mettre en relation. Même discours chez AirBnB, leader dans le marché de l’hôtellerie de « partage ».

Sans mettre en doute l’honnêteté et la bonne volonté de certaines personnes, ce modèle participe grandement à l’occultation des rapports de forces entre exploitants et exploités. Il participe du processus libéral du chacun pour soi et prolétarise un peu plus des classes en grande difficulté. Il prend en otage des personnes qui ne trouvent plus d’emploi sur un marché saturé en leur proposant une solution alternative payée au lance-pierre et sans aucune protection sociale. Mais l’argument est là : vous êtes libre ! Libre d’exercer quand bon vous semble, autant que vous voulez et avec très peu de contraintes. C’est de cette manière qu’Uber peut espérer voir des personnes en grande détresse courir après les 8000 euros promis par la société, à condition bien sur de travailler 6 jours sur 7 et 12 heures par jour en moyenne [17]. En somme, Uber réalise la promesse de Nicolas Sarkozy : « Travaillez plus pour gagner plus », mais oubliez les protections sociales et votre vie de famille. Ce système ment : il ne se base pas sur une économie de partage, mais cultive au contraire les intérêts personnels et œuvre à la mise en concurrence des travailleurs entre eux. Pas étonnant alors de voir des personnes se professionnaliser, comme avec AirBnB, où certains propriétaires et même locataires en font leur métier [18].

« Nous sommes d’accord, les hôtels illégaux ne sont pas bons pour New York. Mais ce n’est pas de cela dont est fait notre communauté. Notre communauté est faite de milliers de personnes extraordinaires avec le cœur tendre. »

Brian Chesky – Directeur d’AirBnB [19]

L’économie de partage se présente comme une alternative anti-système, mais elle finit par faire système. C’est un ultra-libéralisme, mais au « cœur tendre » [20]. Plus encore, c’est la mainmise par des entreprises sur le peu de propriété privée qu’il reste encore aux individus. On les pousse à mettre en location leur voiture, leur maison, leurs biens, tout en prenant une commission qui remplit les poches de dirigeants et d’actionnaires étrangers (pour la plupart).

L’appauvrissement de la conscience de classe

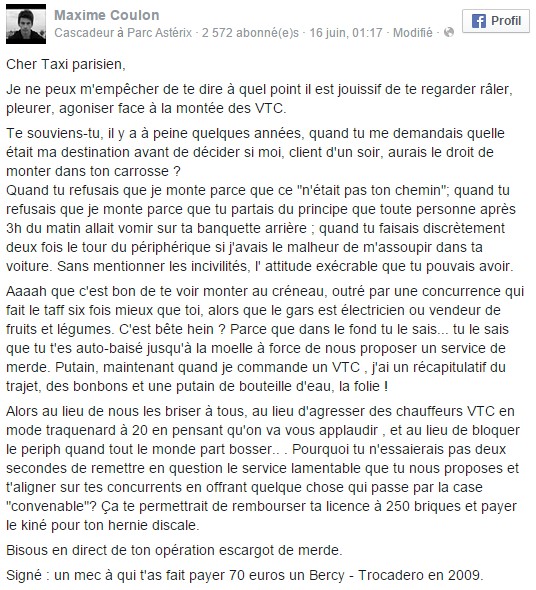

Le mal est fait. Les clients sont unanimes. Après avoir testé Uber, plus personne ne veut revenir aux taxis classiques. Bon nombre d’utilisateurs disent y trouver une qualité de service supérieure et un prix plus attractif. Avec un pouvoir d’achat considérablement réduit, faire une course de 35 euros pour six kilomètres n’est pas donné à tout le monde. S’ajoute à cela le mépris grandissant contre les chauffeurs de taxis, au vu de la violence de leurs manifestations. Les langues se sont déliées et tout le monde clame sa colère en dénonçant les abus des taxis ; le refus de certaines destinations, l’arnaque tarifaire, les incivilités, les tentatives de viol, etc. Au point même d’aller jusqu’à créer deux catégories de personnes : les chauffeurs VTC et les chauffeurs de taxis (en omettant malhonnêtement qu’il existe aussi des abus de la part des chauffeurs Uber) [21]. C’est oublier que ce sont très souvent des personnes issues de la même classe sociale, et parfois des mêmes quartiers [22].

Du haut de son statut tout-puissant de consommateur, l’utilisateur, le client-roi, conditionné et formaté par notre société marchande, juge et critique, ne cherchant que son intérêt personnel et la qualité du service qu’on lui propose. C’est l’échange marchand qui régit les rapports sociaux et qui abolit de ce fait la conscience de classe. Il ignore qu’une guerre a été déclenchée entre les travailleurs d’une même classe sociale par des exploitants de deux écoles différentes, qui se battent pour avoir la plus grande part du gâteau sans jamais se soucier des travailleurs.

Un horizon funeste pour les travailleurs

Le but de ces sociétés d’« économie de partage », c’est le profit. Il n’est pas étonnant de voir, en cherchant un peu, qu’Uber investit également dans la recherche robotique dans le but de remplacer les chauffeurs de taxis par des robots [23]. Pas étonnant non plus quand on sait que l’un des actionnaires principaux de l’entreprise, outre Goldman Sachs, est le géant Google, fer de lance du transhumanisme et leader de la robotique.

- La voiture robotisée, le projet de ces entreprises au « grand cœur »

Uber s’est associé avec l’Université Carnegie Mellon pour créer à Pittsburg le Centre de Technologies Avancées Uber, qui travaillera sur « des technologies de long terme qui font progresser la mission d’Uber d’apporter du transport sûr, fiable, à tout le monde, partout ». Ainsi font sens les propos du PDG de Uber en 2014 :

« La raison pour laquelle Uber peut coûter cher c’est que vous payez pour l’autre gars dans la voiture. Quand il n’y a plus d’autre gars dans la voiture, le coût pour prendre un Uber est plus faible. »

Travis Kalanick, PDG d’Uber [24]

- L’avenir du travail

Ni pour Uber, ni pour G7 : pour les travailleurs !

Double impasse, donc, où l’on est tenu de choisir entre s’aligner sur une firme néolibérale américaine qui propage ses tentacules dans le monde en explosant les marchés et en fragilisant l’avenir des travailleurs, ou défendre les exploiteurs tout-puissants de grands groupes qui ont constitué leur fortune avec la sueur de travailleurs tout en prolétarisant leur situation. Il serait peut-être temps de repenser le marché du transport, en réunifiant les travailleurs pour qu’ils s’affranchissent de la contrainte de la licence ADS et de l’étreinte des groupes de centralisation de l’activité, tout en les laissant s’autogérer en fonction de leur métier, de leurs besoins et des attentes des clients. Échapper à la stratégie de choc entre les travailleurs, qui ne profite en réalité qu’au patronat. Séoul, par exemple, a interdit Uber et a développé des applications locales pour aider ses propres chauffeurs à rester unis et à ne pas se tirer dans les pattes à cause d’une société américaine qui se mettrait à gérer les trajets d’une ville asiatique [25]. Une autre possibilité consisterait à passer d’un capital extractif, qui capte la valeur des communs sans rien reverser, à un capital génératif, où ceux qui contribuent à ce commun créent leur propre économie éthique. C’est le principe des coopératives. Des organismes où les travailleurs s’organisent pour que chacun puisse donner sa voix sur les directions à prendre et où la richesse créée n’est plus redonnée à des actionnaires mais distribuée entre les travailleurs, stockée en réserve de la coopérative et investie dans du développement d’activités [26].

Mais nous pouvons peut-être poursuivre la réflexion et remonter à l’Ancien Régime, pour s’inspirer de ce que la révolution libérale a détruit : les corporations. Par plusieurs décrets et lois successives, elles on été abolies. Dès lors, et depuis plus de deux cents ans maintenant, le travail s’est libéralisé. De ce que l’on en sait, le système des corporations était basé sur la fraternité, l’amour du travail, la solidarité et, en tout cas, non soumis à la loi du marché. En un mot, il organisait le travail par les travailleurs, pour les travailleurs [27].

« Sous l’ancien régime, les lois de l’Église garantissaient au travailleur 90 jours de repos (52 dimanches et 38 jours fériés) pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C’était le grand crime du catholicisme, la cause principale de l’irréligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Sous la Révolution, dès qu’elle fut maîtresse, elle abolit les jours fériés, et remplaça la semaine de sept jours par celle de dix afin que le peuple n’eût plus qu’un jour de repos sur dix. Elle affranchit les ouvriers du joug de l’Église pour mieux les soumettre au joug du travail… »

Paul Lafargue, Le Droit à la paresse

et

et  !

!