La création de l’État d’Israël le 14 mai 1948 était l’aboutissement d’un demi-siècle de manœuvres occultes sur fond de guerres mondiales, avec la Déclaration Balfour (1917) comme première pierre. Mais le coup d’envoi du mouvement sioniste avait été l’affaire Dreyfus.

Theodor Herzl, qui assista à la dégradation du capitaine Dreyfus en 1895 et suivit l’affaire comme correspondant de la Neue Freie Presse de Vienne, prétendra en 1899 qu’il fut convaincu par l’affaire Dreyfus que la « question juive » ne pouvait être réglée par l’assimilation, comme il le pensait jusque-là, mais seulement par l’établissement d’un « État des juifs ».

On a contesté que l’affaire Dreyfus avait réellement joué un tel rôle dans sa « conversion », car son journal n’en fait guère mention avant 1899, et son manifeste Der Judenstaat fut publié en 1896 (alors que rien dans la presse ne laissait encore croire à l’innocence de Dreyfus, et qu’il n’y avait donc pas encore d’ « affaire Dreyfus ») [1]. Peu importe : le fait historique incontestable est que le retentissement médiatique international de l’affaire rendit les juifs européens soudain réceptifs au discours sioniste, et donna un argument puissant à la diplomatie de Herzl auprès des grands de ce monde.

Herzl convoqua et présida le Premier Congrès Juif à Bâle le 29 août 1897, et écrivit dans son journal :

« Si je devais résumer le Congrès de Bâle en un mot – que je me garderai de prononcer publiquement – , ce serait ceci : À Bâle j’ai fondé l’État juif. Si je le disais aujourd’hui ouvertement, je serais accueilli par un rire universel. Peut-être dans cinq ans, et certainement dans cinquante, tout le monde le reconnaîtra [2]. »

En effet, l’ « État juif » naîtra cinquante ans après le Congrès de Bâle, et sa Déclaration d’Indépendance fera de Herzl le « père spirituel de l’État juif ». Une illustration de la remarquable maîtrise de l’art de la prophétie par les intellectuels juifs.

La thèse présentée ici est inspirée en partie d’un texte anglais signé Josh G. publié sur le site mileswmathis.com en octobre 2016 [3], dont je reprends les points qui me semblent les plus convaincants (vérifiés, précisés, sourcés et enrichis), et dont je m’écarte dans la conclusion générale. L’auteur soutient que l’affaire Dreyfus était un moyen de créer dans la population française et européenne une opposition binaire, afin de l’amener vers un objectif prédéterminé, en l’occurrence le projet sioniste. Il voit donc dans cette affaire un cas remarquable de « ce qu’on nomme parfois dans les cercles conspirationnistes une "dialectique hégélienne" », méthode de management des populations analysée par des auteurs comme Roosh Valizadeh qui la décrit comme procédant en trois temps, « problème, réaction, solution [4] », mais qui peut aussi, dans certains cas, prendre la forme d’une triangulation [5]. Gerhard Wisnewski utilise également cette grille de lecture dans Les Dessous du terrorisme. Qui dirige le monde par la peur ? (édition allemande, 2007)

« Les dirigeants professionnels du monde sont de vrais maîtres en processus dialectiques, et ils s’entendent tout particulièrement à les pousser et à les mener jusqu’à la synthèse souhaitée et combinée à l’avance. […] Il vaut parfois bien mieux attaquer son propre camp au nom de l’ennemi en restant à l’arrière-plan et en manœuvrant le processus dialectique qui se développe après une attaque pour atteindre la synthèse souhaitée [6]. »

L’affaire Dreyfus, nous allons le voir, est un remarquable exemple de ce stratagème. En divisant la société française en deux camps ennemis – et dans une moindre mesure l’Europe toute entière –, l’affaire Dreyfus a permis au sionisme de décoller sur la scène diplomatique.

Pour le comprendre, nous nous intéresserons moins au capitaine Dreyfus, qui fut probablement l’instrument involontaire du complot, qu’à deux autres protagonistes de l’affaire : d’une part, Ferdinand Walsin Esterhazy, le véritable auteur de la trahison que l’on imputa à Dreyfus, d’autre part, Édouard Drumont, l’homme de presse qui fit monter l’antisémitisme racial et, de cette manière, rendit inaudible la critique légitime du pouvoir juif par la gauche. Il se trouve que leurs biographies se croisent, et que celle d’Esterhazy croise celle du Baron Edmond de Rothschild (1845-1934), l’homme qui finança la colonisation juive de la Palestine à partir de 1881 en y achetant cinquante mille hectares de terre et en fondant plus de quarante colonies sous l’auspice de son Palestine Jewish Colonization Association (PICA). Rappelons que Theodor Herzl envisageait le futur État juif comme une « République aristocratique » avec, à sa tête, « le premier Prince Rothschild [7]. »

- Edmond de Rothschild sur les billets de 500 shekels

Le feuilleton judiciaire qui passionna l’Europe pendant douze ans

Rappelons pour commencer les grandes lignes du drame : il commence en décembre 1894, avec la condamnation pour trahison du capitaine Alfred Dreyfus, jeune officier issu d’une riche famille juive de Mulhouse. La preuve de sa trahison est une lettre non signée (« le bordereau ») adressée à l’attaché militaire en poste à l’ambassade d’Allemagne, le lieutenant-colonel Max von Schwartzkoppen, et récupérée en septembre 1894 dans une corbeille allemande par une femme de ménage au service de l’espionnage français. La lettre proposait de vendre aux Allemands des renseignements relatifs aux progrès de l’armement français.

Condamné au bagne à perpétuité par un Conseil de guerre en 1894, Dreyfus est emprisonné à l’île du Diable en Guyane, où il passe cinq ans. En 1896, la preuve graphologique fut apportée que l’auteur du bordereau était un commandant de l’armée française nommé Ferdinand Walsin Esterhazy. Elle fut cependant ignorée par des officiers supérieurs, qui décidèrent à la place d’alourdir le dossier contre Dreyfus de pièces falsifiées. En janvier 1898, Zola, alors au sommet d’une gloire internationale, donne une nouvelle dimension à l’affaire Dreyfus par sa fameuse lettre ouverte « J’accuse » publiée dans L’Aurore, par laquelle, tombant volontairement sous le coup de la loi pour diffamation, il faisait sortir l’affaire du tribunal militaire pour le porter devant la justice civile. Sous la pression de l’opinion publique, Dreyfus fut ramené en France en 1899 pour un nouveau procès, qui réduisit sa peine à dix ans en raison de « circonstances atténuantes ». Toutes les preuves contre lui étant publiquement démontrées comme fausses, Dreyfus fut finalement innocenté et réhabilité par un arrêt de la Cour de cassation en 1906, et décoré de la Légion d’honneur (par un État qui venait de se couvrir de déshonneur). Il servit durant la Première Guerre mondiale, termina sa carrière au grade de colonel, et mourut en 1935.

En 1899, Émile Zola, lui-même un acteur clé de l’histoire, écrivit dans un article de L’Aurore intitulé « Le Cinquième Acte » (12 septembre 1899) :

« A-t-on remarqué que cette affaire Dreyfus, ce drame géant qui remue l’univers, semble mis en scène par quelque dramaturge sublime, désireux d’en faire un chef-d’œuvre incomparable [8] ? »

Zola ne croyait pas si bien dire [9]. Le drame reposait sur un affrontement entre deux camps : les défenseurs de l’innocent, et ses accusateurs. Comme le résume bien l’article Wikipédia sur « l’affaire Dreyfus » :

« Elle a bouleversé la société française pendant douze ans, de 1894 à 1906, la divisant profondément et durablement en deux camps opposés, les “dreyfusards” partisans de l’innocence de Dreyfus, et les “antidreyfusards” partisans de sa culpabilité. À partir de l’intervention retentissante de Zola en 1898, « un processus de scission de la France est entamé, qui se prolonge jusqu’à la fin du siècle. Des émeutes antisémites éclatent dans plus de vingt villes françaises. »

« À son paroxysme en 1899, l’affaire révéla les clivages de la France de la Troisième République, où l’opposition entre les camps dreyfusard et antidreyfusard suscita de très violentes polémiques nationalistes et antisémites, diffusées par une presse influente. »

À l’issue du drame, l’innocence de l’accusé est prouvée et ses accusateurs rejetés dans les poubelles de l’histoire :

« On assiste en effet à un renforcement de la démocratie parlementaire et à un échec des forces monarchistes et réactionnaires. »

« Les conséquences de cette affaire sont innombrables et touchent tous les aspects de la vie publique française : politique (elle consacre le triomphe de la IIIe République, dont elle devient un mythe fondateur tout en renouvelant le nationalisme), militaire, religieux (elle ralentit la réforme du catholicisme français, ainsi que l’intégration républicaine des catholiques), social, juridique, médiatique, diplomatique et culturel (c’est à l’occasion de l’affaire que le terme d’intellectuel est forgé). L’affaire a également un impact international sur le mouvement sioniste au travers d’un de ses pères fondateurs : Théodore Herzl et de par l’émoi que ses manifestations antisémites vont provoquer au sein des communautés juives d’Europe centrale et occidentale. »

- Capitaine Dreyfus, le gentil (juif)

Ferdinand Walsin Esterhazy, l’agent triple

Ferdinand Walsin Esterhazy (1847-1923) est un personnage haut en couleur. Joseph Reinach, premier historien de l’affaire Dreyfus (et l’un de ses acteurs), a évoqué « la frénésie communicative de cet étonnant acteur de théâtre [10] ». Esterhazy était un opportuniste débrouillard, sans foi ni loi et dénué de tout patriotisme : en novembre 1897, lorsqu’apparut pour la première fois son nom dans la presse, son ex-maîtresse fit publier par Le Figaro des lettres de lui exprimant une haine choquante de la France (avec des phrases comme « je ferais tuer cent mille Français avec plaisir [11] »).

Entre 1880 et 1882, Esterhazy avait été employé comme traducteur allemand-français au service du contre-espionnage militaire français, une branche du Deuxième Bureau qui portait le nom anodin de « Section de statistiques » et dépendait directement du ministère de la Guerre. L’une des missions de ce service était d’intoxiquer l’ennemi avec de fausses informations. Le service était dirigé par le colonel Jean Sandherr. En 1895, lorsqu’il rédigea son bordereau, Esterhazy travaillait officiellement pour le ministère de la Guerre, mais l’hypothèse a récemment été émise qu’il agissait encore officieusement sous les ordres de Sandherr, en tant qu’agent double se faisant passer pour un traitre auprès des Allemands.

Cette thèse révisionniste a surtout été étayée par l’historien militaire Jean Doise, dans Un Secret bien gardé (1994). Selon Doise, le principal secret qu’Esterhazy vendit aux Allemands concernaient une amélioration apportée au canon de 120 mm modèle 1890, un modèle en réalité périmé et destiné à être dépassé par le canon de 75 mm modèle 1897, à recul long et à tir rapide, qui avait vingt ans d’avance sur les Allemands. La vente d’un vieux secret usagé aurait été en réalité une opération d’intoxication contre l’espionnage allemand visant à préserver le véritable secret. Cette intoxication aurait été montée par le colonel Sandherr, qui se serait servi d’Esterhazy, ancien membre de son service [12].

L’un des éléments confortant cette thèse est le sort réservé à Esterhazy : il est remis en liberté le 12 août 1898, réformé quelques jours plus tard, et s’exile en Angleterre où il finira ses jours confortablement. En août 1899, au procès de Rennes qui condamnera Dreyfus à dix ans de prison avec « circonstances atténuantes », Esterhazy n’est même pas convoqué. Il faut qu’il ait détenu un secret bien compromettant pour s’en tirer à si bon compte. Dans une déclaration qu’il fit paraître pour le quotidien Le Matin en 1899, Esterhazy éventa d’ailleurs en partie ce secret, avouant être l’auteur du bordereau mais l’avoir écrit « par ordre ».

Il y a un autre secret, ou plutôt un non-dit, concernant Esterhazy, que n’évoquent ni la thèse consensuelle ni la thèse révisionniste de Jean Doise. Toutes deux admettent qu’Esterhazy était antisémite : la preuve en est qu’il collabora au journal d’Édouard Drumont La Libre Parole, dès sa création en 1892 ; il en est même le correspondant en Angleterre à partir de 1903. La Libre Parole, qui deviendra en 1895 le journal anti-dreyfusard le plus virulent, dénonce en particulier les officiers juifs dans l’armée, accusés de « trahir par naissance ». Pourtant, on rencontre dans la biographie d’Esterhazy des contradictions. Michel de Lombares écrit dans le livre qu’il consacre à l’affaire Dreyfus :

« Chose curieuse, rencontrant un de ces derniers [officiers juifs attaqués par La Libre Parole], le capitaine Crémieu-Foa, du 8e de dragons, qui a provoqué Drumont en duel, Esterhazy le félicite et accepte d’être son témoin. Chose plus curieuse encore, cela ne troublera pas ses relations avec Drumont [13]. »

Cette dissonance, dont de Lombares ne tire aucune conclusion, n’est pas unique. Esterhazy avait plusieurs relations juives. Il était très ami avec un certain Maurice Weil, que La Libre Parole attaquait également comme « un escroc juif, tout puissant », qui s’était attiré les faveurs du chef suprême des armées Félix-Gustave Saussier par l’intermédiaire de sa séduisante femme [14].

Autre élément troublant mais bien connu, et même signalé dans Wikipédia :

« Par l’intermédiaire de Zadoc Kahn, grand rabbin de France, Esterhazy obtint l’assistance des Rothschild (juin 1894) [15]. »

Le journaliste et biographe Herbert Lottman évoque le fait dans La Dynastie Rothschild (1995) :

« En juin 1894 – quatre mois avant le message de l’agent secret à l’ambassade allemande – Esterhazy avait écrit à Alphonse de Rothschild et à son jeune frère Edmond (qui avait été son camarade de lycée). Il avait un besoin pressant d’argent, dit-il ; parce qu’il était considéré comme trop amical avec les juifs, sa belle-famille refusait de l’aider, et par conséquent il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa femme souffrante et de ses jeunes filles. […] Peu après avoir écrit aux Rothschild, le commandant Esterhazy rendit sa première visite à l’attaché militaire allemand à Paris [16]. »

- Commandant Esterhazy, le très méchant (goy)

Il y a des raisons de croire qu’Esterhazy s’était mis à la solde des frères Rothschild. De sorte qu’il serait en réalité un agent triple : se faisant passer pour un traitre à la France aux yeux des Allemands, agissant en réalité au service du contre-espionnage français, il serait devenu simultanément un agent des Rothschild, dans le but de tirer le maximum de profit de son action. On aurait alors ici un exemple de détournement d’une opération des services secrets par le réseau judéo-sioniste, selon un schéma qu’on retrouve peut-être dans l’affaire Kennedy ainsi que dans le 11-Septembre, et probablement dans beaucoup d’affaires de ce type. Grâce à leur réseau d’informateurs et d’espions, les sionistes sont mis au courant de certaines opérations secrètes. Lorsqu’une de ces opérations s’y prête, ils l’entraînent et l’exploitent d’une manière que n’ont pas prévue les organisateurs, grâce encore à leurs taupes infiltrées, et ils lui donnent un rayonnement sans commune mesure avec l’intention première, grâce à leur capacité de mobiliser la presse. Par la nature même de leur opération secrète, qui implique non seulement le secret d’État mais aussi des procédés illégaux, les organisateurs sont mis dans l’impossibilité de dénoncer le détournement de leur opération et comprennent que leurs têtes tomberont les premières s’ils tentent de le faire.

Dans l’affaire Dreyfus, le schéma est très simple : « À la base, comme l’écrit Michel de Lombares, il n’y avait qu’une banale histoire d’espionnage et de contre-espionnage. » C’est après que les Rothschild furent mis au courant de l’affaire par Esterhazy qu’elle se transforma en gigantesque show médiatique et en crise politique.

Il est difficile de savoir où situer dans ce scénario l’inculpation de l’innocent capitaine Dreyfus. Selon Jean Doise, elle est à attribuer à l’incompétence de l’état-major général de l’Armée, qui n’avait pas été mis au courant de la manipulation du contre-espionnage. Mais la faiblesse de l’accusation (sur la seule base d’une étude graphologique par un spécialiste qui conclut finalement à « la fragilité de la preuve matérielle »), et l’obstination irrationnelle du ministre de la Guerre Auguste Mercier, donnent le sentiment qu’il y a eu davantage que de l’incompétence, et que des pressions occultes ont joué contre Dreyfus.

Ce qui est avéré, en revanche, c’est que La Libre Parole, après avoir révélé l’arrestation de Dreyfus, se chargea, avec d’autres journaux, d’engendrer une pression populaire hostile à Dreyfus durant les deux mois précédents le procès, et que cette pression populaire, combinée à l’opportunisme de certains politiciens, pesa lourdement sur la justice militaire. Il nous faut donc maintenant examiner le rôle majeur de La Libre Parole et de son fondateur.

Édouard Drumont et la délégitimation de la critique politique du pouvoir juif

Nous avons appris qu’Esterhazy était en contact avec le « pape de l’antisémitisme » Édouard Drumont (1844-1917), fondateur et éditeur de La Libre Parole, le journal qui plaça l’affaire sur le terrain de l’antisémitisme et multiplia grâce à elle son tirage. Avant la fondation de La Libre Parole, Drumont était l’auteur en 1886 d’un livre intitulé La France juive, en deux volumes totalisant 1 200 pages, qui fut un succès éditorial : 62 000 exemplaires furent vendus la première année, et un million en 25 ans.

Déjà intrigué par le faux antisémitisme d’Esterhazy, on est encore troublé d’apprendre qu’avant la parution de son livre La France juive, Drumont avait travaillé de 1874 à 1886 pour le journal La Liberté appartenant à Isaac Pereire, richissime industriel et promoteur immobilier juif associé à son frère Jacob (dit Émile). En 1875, Drumont compose l’oraison funèbre de Jacob Pereire, qu’il compara (favorablement) à Napoléon 1er, et en 1880, il composa celle de son frère Isaac. Drumont quitta ce journal l’année même où il publiait La France juive, ouvrage sur lequel il dit avoir travaillé depuis 1880, après avoir été « converti » au catholicisme par le père jésuite Stanislas Du Lac.

L’historien Albert Lindemann rapporte un autre fait assez peu conforme à l’idée qu’on se fait d’un antisémite :

« L’un des admirateurs peut-être les plus surprenants de Drumont était Theodor Herzl, qui était à Paris au début des années 1890 en tant que correspondant étranger de la Neue Freie Presse de Vienne. Il écrit dans son journal : “Une bonne partie de ma liberté conceptuelle, je la dois à Drumont, car c’est un artiste.” L’admiration était mutuelle : Lorsque le Judenstaat de Herzl parut en 1896, il reçut, dans le journal de Drumont, une critique qu’Herzl décrivit comme “hautement flateuse” [17]. »

Cette proximité intellectuelle n’est pas si étonnante, car Herzl exprimait alors beaucoup d’indulgence à l’égard de l’antisémitisme, qu’il excusait par l’état de dégénérescence morale des juifs. Néanmoins, il faut ajouter que des rumeurs circulaient sur le fait que Drumont lui-même était juif. Cela est attesté par l’entrée qui lui est consacrée dans la Jewish Encyclopedia de 1906 : « Les ancêtres de Drumont ne sont pas juifs, contrairement à ce qui a été affirmé [18]. »

Tout cela reste très conjoncturel, et même peu convaincant. Ce qui est incontestable, c’est le caractère outrancièrement racialiste du livre et du journal de Drumont, qui font feu de tout bois. Drumont est un des tout premiers à se revendiquer « antisémite », c’est-à-dire à professer un anti-judaïsme racialiste : il fonde la Ligue nationale antisémite de France en 1890 et écrit l’année suivante Le Testament d’un antisémite. « En France, écrit Pierre-André Taguieff, Édouard Drumont fut le premier des “antisémites” (autodésignés) de profession qui structura sa doctrine antijuive sur la base de l’opposition manichéenne entre Juifs et Aryens [19]. » Pour Drumont, « la question religieuse même ne joue qu’un rôle secondaire à côté de la question de race qui prime toutes les autres [20] ». Bien sûr, Drumont possède une bonne plume, et son livre n’est pas dépourvu de remarques et d’anecdotes intéressantes. Mais il n’apporte aucune analyse profonde, et le niveau général est assez bien représenté par des passages de ce genre :

« Le Sémite est mercantile, cupide, intriguant, subtil, rusé ; l’Aryen est enthousiaste, héroïque, chevaleresque, désintéressé, franc, confiant jusqu’à la naïveté. Le Sémite est un terrien ne voyant guère rien au-delà de la vie présente ; l’Aryen est un fils du ciel sans cesse préoccupé d’aspirations supérieures ; l’un vit dans la réalité, l’autre dans l’idéal. / Le Sémite est négociant d’instinct, il a la vocation du trafic, le génie de tout ce qui est échange, de tout ce qui est une occasion de mettre dedans son semblable. L’Aryen est agriculteur, poète, moine et surtout soldat ; la guerre est son véritable élément, il va joyeusement au-devant du péril, il brave la mort. / Le Sémite n’a aucune faculté créatrice ; au contraire l’Aryen invente ; pas la moindre invention n’a été faite par un Sémite. Celui-ci par contre exploite, organise, fait produire à l’invention de l’Aryen créateur des bénéfices qu’il garde naturellement pour lui [21]. »

« Les principaux signes auxquels on peut reconnaître le Juif reste donc : ce fameux nez recourbé, les yeux clignotants, les dents serrées, les oreilles saillantes, les ongles carrés au lieu d’être arrondis en amande, le torse trop long, le pied plat, les genoux ronds, la cheville extraordinairement en dehors, la main moelleuse et fondante de l’hypocrite et du traître. Ils ont assez souvent un bras plus court que l’autre [22]. »

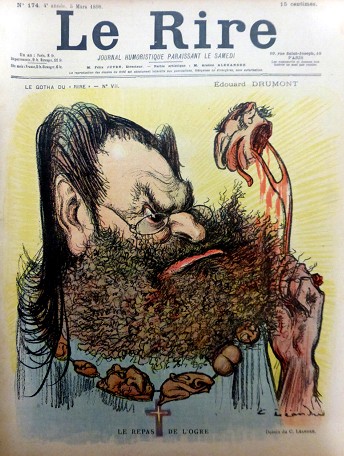

- Édouard Drumont, l’autre méchant (goy)

Quel fut l’effet de cet « antisémitisme » grossier ? Pour le comprendre, il faut connaître le contexte. L’article Wikipédia intitulé « Antisémitisme sous la Troisième République » distingue deux antisémitismes avant l’affaire Dreyfus :

« - L’antisémitisme de droite est un antisémitisme d’origine religieuse très ancienne (thème du peuple déicide développée dans les publications catholiques, et particulièrement La Croix, quotidien catholique, alors antisémite, fondé en 1883), activé par un nationalisme français revanchard à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870-71. À cet antijudaïsme traditionnel se juxtapose l’antisémitisme moderne, lié aux thèses racialistes affirmant la supériorité de la “race blanche” ».

« - L’antisémitisme de gauche se mêle à l’anticapitalisme, considérant que le capital est aux mains des juifs. L’affaire Dreyfus rend celui-ci extrêmement minoritaire, la plupart des personnalités venues de ce milieu basculant à droite voire à l’extrême droite. »

« Avec le développement de l’affaire Dreyfus, l’antisémitisme passe définitivement à droite. »

Wikipédia commet ici un anachronisme et un abus de langage, puisque le terme « antisémitisme » était à l’époque un néologisme. Ce que Wikipédia nomme « l’antisémitisme de gauche » était, pour l’essentiel, la critique du pouvoir de l’élite financière juive. Cette critique, qui s’exprimait également à droite et n’était en soi ni racialiste, ni religieuse, s’était généralisée et intensifiée après plusieurs scandales financiers mettant en cause des banquiers juifs.

Il y eut d’abord la faillite de l’Union générale en 1882 et le krash boursier qui s’en suivit. L’Union Générale était une banque française créée à Lyon en 1875 par des monarchistes catholiques puis reprise en 1878 par Paul Eugène Bontoux, ancien associé des Rothschild. Elle fit faillite de manière retentissante en 1882, à la suite de manœuvres des Rothschild, mais aussi d’une gestion désastreuse de la part de Bontoux, dont le rôle dans l’affaire reste obscur [23]. Selon l’histoire Jean Bouvier :

« En 1882, l’Union Générale a été “assassinée” financièrement par la banque juive ; l’affaire de la faillite de l’Union Générale a servi d’aliment à l’antisémitisme, l’extrême-droite a vu là la preuve de l’action néfaste du monde la banque juive [24]. »

En marxiste bien-pensant de l’École pratique des hautes études, Bouvier parle d’un « antisémitisme d’extrême droite » pour désigner un anti-judaïsme qui était surtout de gauche. Zola s’était inspiré du krash de l’Union Générale pour son dix-huitième volume des « Rongon-Macquart », intitulé L’Argent (1891), avec dans le rôle des Rothschild le banquier juif Gundermann, « cette figure, non plus de l’avarice classique qui thésaurise, mais de l’ouvrier impeccable, sans besoin de chair, devenu comme abstrait dans sa vieillesse souffreteuse, qui continuait à édifier obstinément sa tour de millions, avec l’unique rêve de la léguer aux siens pour qu’ils la grandissent encore, jusqu’à ce qu’elle dominât la terre. »

Un autre scandale dont des financiers juifs avaient été tenus responsables était la banqueroute de la Compagnie de Panama, lancée en 1881 et mise en faillite en 1889, alors même que les travaux avançaient enfin à un rythme soutenu. Quelques 800 000 Français y perdirent 1,8 milliards de francs-or. Le baron de Reinach et Cornelius Herz, deux hommes d’affaire juifs, furent tenus responsables, et accusés d’avoir soudoyé la presse et corrompu des ministres et des parlementaires. Sur les conséquences du « Scandale de Panama », on lit dans Wikipédia :

« Le scandale de Panama aura de longues conséquences sur la vie politique française. Les républicains opportunistes et le parti radical considérés comme “pourris” perdent de l’importance au profit du socialisme. Le judaïsme de Herz et Reinach nourrit l’antisémitisme populaire croissant et la compromission des députés alimenta la propagande des partis antiparlementaires. Ce courant antisémite se manifestera bientôt dans l’affaire Dreyfus. »

En réalité, l’affaire Dreyfus et l’agitation de La Libre Parole noyèrent la critique rationnelle et légitime du pouvoir des élites juives, dans un antisémitisme racialiste et illégitime, qui confondait dans sa condamnation tous les juifs et refusait l’évidence de l’innocence de Dreyfus. Les penseurs socialistes qui s’étaient exprimés contre le pouvoir juif furent contraints de taire cette critique en s’engageant pour la vérité du côté des dreyfusards. Ce fut le cas de Jean Jaurès, dreyfusard à partir de 1898, alors qu’en 1895 il ne se privait pas d’écrire, dans La Dépêche :

« Par l’usure, par l’infatigable activité commerciale et par l’abus des influences politiques, [les juifs] accaparent peu à peu la fortune, le commerce, les emplois lucratifs, les fonctions administratives, la puissance publique [25]. »

Après l’affaire Dreyfus ce genre de critique légitime du pouvoir juif avait perdu une grande part de son efficacité. En amalgamant toutes les critiques des juifs à sa thèse racialiste (l’antisémitisme), et en dirigeant l’assaut contre un innocent – de surcroît un juif impeccablement assimilé, méritant et patriote –, Drumont avait par avance créé une arme redoutable contre toute critique du pouvoir juif. On en mesure encore aujourd’hui l’efficacité. S’il faut une preuve que le sionisme a besoin de l’antisémitisme, il suffit d’observer la dernière décennie du 19e siècle, qui les a vu naître tout deux.

Conclusion

Je ne crois pas, néanmoins, contrairement à Josh G., qu’il faille tenir Drumont pour un agent provocateur du pouvoir juif. Même si les frères Pereire, ses employeurs, étaient en affaire avec les Rothschild, les deux familles, respectivement sépharade et ashkénaze, n’étaient pas réputées proches, et je ne vois pas d’indice suffisant qu’ils aient conspiré ensemble dans l’affaire Dreyfus.

D’une manière plus générale, il n’est pas toujours nécessaire de supposer que les processus dialectiques, qui constituent le moteur de l’histoire juive [26], sont entièrement contrôlés par un pouvoir central, ni même consciemment prémédités par leurs acteurs. Les intellectuels juifs sont à l’affut des courants de l’histoire, et ils investissent avec enthousiasme, et pas seulement par opportunisme, les mouvements dont ils pressentent le potentiel. Ils peuvent donc se retrouver dans des mouvements opposés (comme le judaïsme réformé et le nationalisme sioniste, par exemple). Mais comme leurs choix stratégiques sont subordonnés, en dernier ressort, à la question : « Est-ce bon pour les juifs ? », il arrive toujours un moment où ces oppositions se résolvent dans un sens qui renforce la position des juifs.

De la sorte, c’est la judéité elle-même qui est le moteur, parfois inconscient, des processus dialectiques dont il est ici question. En l’occurrence, on peut objecter qu’en aucun cas des juifs ne favoriseraient un mouvement antisémite comme celui de Drumont et des anti-dreyfusards. Cette objection est démentie par un très grand nombre de faits divers, où des juifs sont pris en flagrant délit de simulation d’actes antisémites, lorsqu’ils estiment qu’il n’y en a pas assez.

L’antisémitisme est le carburant du sionisme, Herzl le savait bien, qui écrivait dans son journal :

« L’antisémitisme est une force de propulsion qui, comme la vague du futur, amènera les juifs dans la terre promise. […] L’antisémitisme a grandi et continue de grandir – et moi aussi [27]. »

- L’inversion accusatoire

L’antisémitisme – plus exactement le tapage médiatique autour de l’antisémitisme – est aussi la meilleure façon de noyer la critique légitime du pouvoir juif (pouvoir économique, politique, culturel) ; on le constate tous les jours. Il ne fait aucun doute qu’en amalgamant la critique sociale du pouvoir juif à un « antisémitisme » racial, Drumont contribua à la neutraliser.

Et l’on sait grâce à Gilad Atzmon que l’essence du pouvoir juif est précisément d’empêcher toute critique du pouvoir juif.

et

et  !

!