Il est des victimes, conduites au supplice par ceux qu’on appelle les tueurs en série, qui n’ont eu les honneurs ni des médias, ni d’une enquête poussée, comme dans l’affaire Ilan Halimi. Il est vrai que pour une police pauvre qui a été orientée vers la rentabilité, consacrer toute une équipe à traquer un tueur à la fois fantôme, imprévisible et malin pendant des années, voire des décennies, présente un risque. Au-delà de ces considérations politico-économiques, notre système judiciaire a trop longtemps résisté à l’introduction du concept de sérialité : il stipule qu’un crime doit mener à un criminel, et pas un criminel à d’autres crimes éventuels. Personnalisation du crime et de la peine. Et surtout, inversement aux tueurs en série, qui n’ont aucune limite dans le fantasme meurtrier, la police a dramatiquement manqué d’imagination. Sans parler de la coordination catastrophique entre les services censés protéger les personnes.

À l’occasion de la résolution coup sur coup, fin 2014, de deux meurtres vieux de 17 et 18 ans, grâce à l’amélioration des techniques de police scientifique et à la persévérance des associations de familles de victimes, nous avons levé le voile sur la spécificité française en la matière. Un constat d’aveu brutal, figurant en introduction du rapport officiel sur les crimes en série de mars 2007, reconnaissant « l’échec de la réponse sociale à l’égard de ces criminels hors norme ». 30 ans après les premiers meurtres d’Emile Louis, il était temps, bien après nos voisins européens ou américains, d’admettre officiellement leur existence.

- L’expert psychiatre Daniel Zagury : « Au sortir de cette confrontation, j’ai quitté la prison avec la sensation physique d’avoir parlé avec le diable en personne. »

« Le crime est une réussite de substitution pour les perdants du système, promus au rang de légendes du mal. […] La quête d’une réussite narcissique et la recherche du résultat à tout prix, fût-ce au prix de l’écrasement de l’autre, sont partout. La façon dont on glorifie l’irrésistible ascension de ces nouvelles vedettes que sont les grands managers, dans un langage guerrier à peine métaphorique, en est une illustration frappante. [...] Christopher Lasch avait génialement éclairé la fascination contemporaine pour la barbarie en analysant l’oeuvre du marquis de Sade comme l’intuition d’un idéal capitaliste à venir où homme et femme ne seraient plus qu’objets d’échange, où la subordination absolue aux lois du marché engendrerait la guerre de tous contre tous. » (Daniel Zagury, psychiatre, Le Monde du 4 juillet 2002)

L’expression « serial killer » apparaît dans la presse française généraliste en 1991, à l’occasion de la sortie du lugubre film Henry, portrait of a serial killer. D’où la popularité de « serial killer » par rapport à « tueur en série ». Une antériorité qui traduit la lenteur au démarrage de la justice française. En 1992 paraît l’autobiographie hallucinante, le terme n’est pas ici galvaudé, de Gerard Schaefer. Enfin, les aveux de Francis Heaulme, en 1993, inaugurent la série des « serial killers français ». Dans les archives du journal Le Monde, pourtant, la fiction prime toujours largement sur la réalité : on parle encore en 1997 de « la hantise très américaine du serial killer », alors que cette sous-espèce de crimes est étudiée là-bas depuis le début des années 1970 ! Cette même année 1997, une femme reconnaît formellement le portrait de Guy Georges, le « tueur en série de l’Est parisien ». Malgré l’intrusion du réel, ce loup pour adultes demeurera encore longtemps une créature de légende, impossible à banaliser. Et donc à étudier sereinement.

Armés de ce concept nouveau, journalistes et historiens regardent alors d’une autre façon Barbe Bleue, le surnom de Gilles de Rais, adepte de messes noires avec viols d’enfants, le Dr Petiot, gazeur et incinérateur de candidats juifs à la fuite en Argentine, ou Landru, ce laboureur de veuves de guerre… La légende fait place à l’analyse criminologique, au profiling, à l’étude comportementale de la scène d’action de crime, comme l’explique Jean-François Abgrall, l’homme qui a « levé », quasiment tout seul, Francis Heaulme. Ce sommet du mal, cet antihéros de l’Amérique devient alors médiatiquement vendeur. De l’autre côté du rideau de fer, dans les années 80, le Abgrall local s’appelle Viktor Burakov, qui mettra huit ans, contre l’avis de sa hiérarchie, à confondre Chikatilo, auteur de 52 meurtres. L’ogre de Rostov avait vu, pendant la grande famine ukrainienne, son grand frère mourir, peut-être même dévoré par des voisins. Malgré les évidences, la hiérarchie rouge ne pouvait admettre l’existence d’un tel tueur dans un monde soviétique parfait. Le temps que la police admette le concept, le déni se traduira en dizaines de victimes.

- Robert Ressler, profiler historique du FBI

Le syndrome « pas de serial killer chez nous » a aussi sévi en France, jusqu’à ce que l’évidence s’impose. Cette attitude des autorités expliquera en partie l’incroyable longévité de « nos » tueurs en série, alors que 20 ans auparavant, un certain Robert Ressler faisait déjà, outre-Atlantique, de l’analyse criminologique. Toutes proportions gardées, la France connaîtra le même déni administratif mortel avec les dossiers de l’amiante (35 000 morts entre 1965 et 1995, et encore 100 000 à venir d’ici 2050), de l’hormone de croissance (120 enfants morts), du sang contaminé (2000 personnes condamnées et quelques non-lieux ministériels), du Distilbène (200 000 mères touchées, plus leurs filles)... La police mettra encore plus de temps à admettre dans ses cellules d’enquête spécialisées des profilers, surtout s’ils ne sont pas passés par la « maison ». Même s’il faut admettre que des charlatans seront nombreux à frapper aux portes des enquêtes officielles. Côté gendarmes, on intègre depuis 2003 un « analyste comportemental » dans les cas d’homicides particulièrement graves. L’explication de cette avance de la gendarmerie sur la police dans la prise de conscience du problème tient peut-être à la structure militaire de ce corps : les ordres ne se perdent pas en route…

Confirmation officielle de ce grave retard dans l’émission d’Yves Calvi, Mots croisés, diffusée sur France 2 le 14 avril 2008, et consacrée à l’affaire Fourniret.

Yves Calvi :

« Ma question initiale c’est est-ce que d’après vous il y a eu dysfonctionnement de la justice dans cette affaire ? »

Le député UMP et magistrat Georges Fenech :

« À l’époque nous n’avions pas les moyens juridiques qui existent aujourd’hui. C’est-à-dire qu’il n’existait pas par exemple le fichier judiciaire, le fichier automatisé des délinquants sexuels, il n’existait pas le suivi socio-judiciaire après la peine, qui est institué en 1998, il n’existait pas la toute récente loi dont j’ai été le rapporteur vous l’avez rappelé, sur la rétention de sûreté pour les criminels très dangereux. Donc à l’époque de Fourniret, on peut pas dire qu’il y avait dysfonctionnement, parce que la justice n’avait pas les moyens, on n’avait pas les outils juridiques. »

La justice se cache derrière le droit…

Yves Charpenel, ancien procureur général à Reims, et avocat général à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation :

« Faut pas oublier qu’à l’époque on parle même pas de tueurs en série en France, c’est une idée qui ne passe pas par l’esprit des gendarmes ou des juges. »

C’est donc en premier lieu le refus, la difficulté ou l’impossibilité de prendre en compte le concept de sérialité, dans la procédure pénale, qui fera perdre un temps précieux aux enquêteurs, et permettra aux premiers tueurs d’allonger leur liste jusqu’à l’impensable. On ne sait toujours pas si Fourniret, Heaulme et Louis ont tué chacun 10, 20, 30 fois ou plus (Heaulme est cité dans 44 affaires). Les « blancs » dans leur CV n’étant pas particulièrement rassurants… L’avantage du tueur en série sur les autres criminels, si l’on peut dire, c’est qu’il évolue dans un milieu totalement opaque : les gens dits normaux. Alors que le criminel professionnel, la plupart du temps connu des services de police, est non seulement repérable, donc susceptible d’être surveillé, suivi, écouté, mais surtout d’être dénoncé. Ce qui arrive rarement avec les tueurs en série, qui savent, pour les plus expérimentés d’entre eux, totalement cloisonner leurs deux existences, la blanche et la noire.

C’est le cas du meurtrier de Christelle Blétry, tuée de 123 coups de couteau il y a 18 ans. Elle fait partie des « disparues de l’A6 », ces fameux « cold cases » sur lesquels nous allons revenir. Confondu en septembre 2014 grâce à ses empreintes génétiques (entrées dans le fichier FNAEG depuis 2004 pour une agression sexuelle, soit il y a 10 ans…), il menait une vie d’ouvrier agricole tout ce qu’il y a de plus classique : bien noté par ses patron et amis. Comme un requin dans l’eau.

« Les techniques d’enquête des cellules de police judiciaire sont démunies pour ces crimes sans mobile apparent, l’agresseur n’ayant tué ni pour l’argent, ni par vengeance, ni par jalousie. Voilà en partie pourquoi 10 % à 20 % de ces crimes restent non-résolus en France. » (Le Monde du 14 février 2002)

Face à de tels prédateurs, qui sortent de la foule pour tuer, et y replongent pour se cacher, la police est décontenancée. Les empreintes, si elles ne sont pas répertoriées, ne mèneront nulle part. Une des théories des enquêteurs américains, les premiers à avoir admis l’existence de séries de meurtres, suppose qu’on grandit dans le crime comme dans n’importe quel métier : on commence petit, et on finit grand, si Dieu prête vie… et morts. En d’autres termes, un tueur en série a forcément commis, en début de « carrière », de petits délits. Avant même le premier crime. Il s’agit en général d’agressions ou d’exhibitions sexuelles, de petits vols, d’actes de torture sur animaux domestiques… Autrement dit, il est peu probable qu’un tueur endurci ne possède pas un casier, même peu fourni. Et si parfois certains tueurs connaissent la prison, c’est pour des délits parallèles. Cela explique les « trous » dans leur CV, ou chemin de croix.

Il est donc extrêmement difficile, surtout si le tueur est expérimenté, pour les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie, de suivre la moindre piste. Il faut attendre la faute. À cela s’ajoute encore d’autres facteurs, qui favorisent le camp du mal. Malgré le fait que le ministère de l’Intérieur soit devenu depuis 10 ans le tremplin préféré des présidentiables ambitieux, ses 143 000 fonctionnaires vivent sur un budget étriqué. Il n’est pas rare de voir, dans un commissariat, les couloirs transformés en série de bureaux. Le film L.627 de Bertrand Tavernier, un réalisateur pas vraiment marqué à droite, montre toute la misère matérielle qui frappe les enquêteurs, qui doivent se débrouiller avec les moyens du bord.

- Extrait du film L.627, où l’on voit un enquêteur téléphoner dans un Algeco, avec son informatrice, une pute camée, qui dort sur le divan…

Ainsi, pour des raisons de budget, de carrière, ou de pression hiérarchique (mieux vaut arrêter un petit dealer en deux heures que de courir après un fantôme pendant 10 ans), sans oublier la guéguerre police/gendarmerie, toujours présente, ainsi que la compétition classique entre services de police, une enquête sur un crime sans mobile ni environnement passionnel (jalousie amoureuse ou matérielle, drame familial) a peu de chances d’aboutir. A fortiori en cas de disparition du corps. Un marginal de passage, un schizophrène en crise (que les schizophrènes non-dangereux nous pardonnent), ne font pas partie des clients habituels de la PJ, ou brigade criminelle. Sans indicateur, sans pression sur un cousin, sans le coup de balance d’un truand concurrent, impossible de mettre la main sur un Michel Fourniret ou un Émile Louis. Les jeunes filles handicapées mentales légères de l’Yonne ne pesaient pas lourd dans la balance sociale. En bon prédateur, Émile Louis, mort en prison sans livrer ses lourds secrets (y a-t-il d’autres victimes ? Était-il le fournisseur d’un réseau de notables en jeunes filles à violer et torturer ?), a repéré ces brebis fragiles du troupeau, et a fait un carton. C’est uniquement grâce à l’acharnement des familles des victimes, qui se sont liguées en association, employant un cabinet d’avocats parisiens et un enquêteur privé compétent, sans oublier le gendarme Jambert, qui a ouvert la voie et tenu le dossier à bout de bras, que la série macabre de ce sympathique conducteur de car a pu s’arrêter. Mais l’histoire criminelle de l’Yonne est si stupéfiante qu’elle mérite un article entier à elle seule.

Le point difficilement supportable de ce dossier est l’indifférence que les autorités concernées opposent à la souffrance des familles, parfois littéralement abandonnées, quand elles n’ont pas été baladées. Pour les raisons citées plus haut, par calcul cynique, mais aussi par aveuglement plus ou moins volontaire. La police française a péché par vanité : chez nous, il ne pouvait y avoir de serial killer comme aux États-Unis, ce pays de la violence folle. Hélas, la réalité des crimes en série a révélé les absurdités des enquêtes cloisonnées, qui se cassaient le nez sur des cas imprévus, complexes, pas communs. Pour faire face à ces meurtriers d’un type apparemment nouveau, il fallait changer de méthodologie. Or la hiérarchie policière a non seulement longtemps nié l’existence de ces prédateurs spéciaux, mais elle n’a rien changé à ses méthodes, il est vrai inscrites dans le marbre de la loi :

« Histoire de rappeler à la police qu’elle reste subordonnée à la justice en matière de compétence judiciaire. Les policiers sont en effet des fonctionnaires dont le statut dépend en fait d’une double tutelle : administrativement, ils relèvent du ministère de l’Intérieur, mais judiciairement, ils sont placés sous l’autorité du ministère de la Justice. Les pouvoirs d’enquête, de perquisition, de garde à vue appartiennent aux magistrats, qui ne font que déléguer ces pouvoirs aux officiers de police judiciaire qui officient en leur nom. Ils peuvent aussi bien les leur retirer sans avoir à motiver leur décision, car leur omnipotence s’étend de la découverte du crime ou du délit à sa sanction finale. Du moins en théorie, car, dans la pratique, les magistrats, submergés de dossiers et de tâches hétéroclites, laissent la bride sur le cou aux officiers de police judiciaire. » (Enquête sur un juge assassiné, Jacques Derogy, éditions Robert Laffont, 1977)

- Le gendarme Jean-François Abgrall s’étonne des nombreux éléments non utilisés par d’autres enquêteurs dans l’affaire de Montigny-lès-Metz, où deux enfants ont été tués à coups de pierre, Francis Heaulme errant en sang sur les lieux…

D’où l’incroyable liste de victimes s’étalant des années 70 aux années 2000, de tueurs qui avaient l’impression d’opérer dans l’impunité la plus totale ! Sachez qu’il a fallu la ténacité du gendarme Abgrall pour le cas de Francis Heaulme, du gendarme Jambert pour celui d’Émile Louis, et du gendarme Rousselot pour Fourniret, pour qu’enfin la hiérarchie bouge et admette définitivement les séries criminelles. Entre-temps, de nombreux innocents auront payé de leur vie ce vide juridique. À notre connaissance, il n’y a pas eu d’enquête de l’IGS sur ce sujet. Même si les services de police ont fait leur travail… sans concertation. Le minimum syndical, quoi.

En Isère, dans les années 80-90, une dizaine de meurtres et disparitions d’enfants n’ont pas suffi à faire rouvrir une enquête. Cela révèlerait trop de dysfonctionnements dans le couple police/justice. Des scènes de crime labourées par des amateurs, des magistrats peu motivés, des pièces à conviction égarées au greffe, voire détruites, des familles laissées à leur sort, générant un désespoir profond et une défiance absolue envers la justice. D’après Corinne Herrmann, du cabinet d’avocats Seban, qui a forcé les autorités à rouvrir l’enquête dans l’un des meurtres inexpliqués de l’A6, les dossiers sur ces enfants ont été refermés dans le meilleur des cas au bout de trois ans, et un an dans le pire des cas. Nous n’irons pas jusqu’à dire qu’il s’agissait d’enfants de pauvres, ce serait jeter une suspicion terrible sur les responsables d’une possible hiérarchisation des victimes. Mais le fait est là : les parents, complètement largués en termes de droit (certains ne savaient même pas qu’il fallait prendre un défenseur, et surtout, aucun magistrat ou enquêteur ne le leur avait dit !), n’ont pas eu droit à des enquêtes sérieuses. Début 2014, le parquet de Grenoble requiert trois non-lieux dans autant d’affaires de disparitions d’enfants. Contre l’avis de Me Seban, un spécialiste de la non-prescription et de la réouverture des enquêtes. Dans ce dossier des « sept disparus de l’Isère », le parquet a depuis 2008 exclu toute possibilité de tueur en série. Cela a été le cas pour Toulouse avant l’arrestation de Patrice Alègre, pour l’Yonne avant l’arrestation d’Émile Louis, ou pour les Ardennes avant celle de Michel Fourniret.

« Dès lors, la capacité de bien réagir à ce type de faits multiples souvent commis par des personnes astucieuses capables de se jouer des cloisonnements, dépend principalement de la mise en commun très rapide des outils existants au premier rang desquels figurent les fichiers de police judiciaire mais aussi les fichiers judiciaires. » (Rapport 2007 sur les crimes en série)

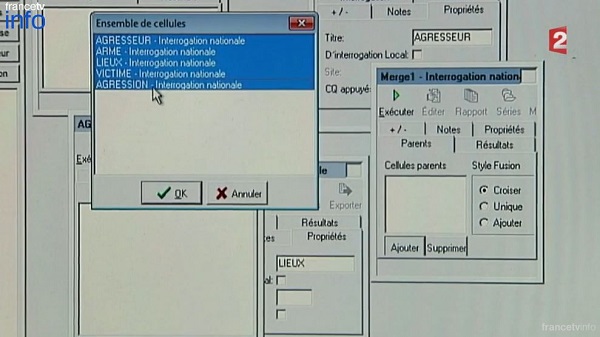

- Le logiciel SALVAC, inspiré du fichier américain VICAP datant de 1985, existe depuis les années 1990 au Canada, et depuis 2003 en France, même si Philippe Guichard, chef de l’OCRVP, évoque une base utilisable depuis 2009…

Après la négation de l’existence de tels prédateurs, les bonnes résolutions officielles n’accéléreront pas énormément les échanges d’informations et de dossiers entre services concernés. Malgré des rapprochements récents (et réticents), et l’intégration de logiciels de recherche du type SALVAC (en place depuis 2009 seulement), d’origine canadienne, la coordination n’est pas le point fort des enquêteurs. SALVAC est un outil qui se concentre sur les affaires où il n’y a pas de lien apparent entre victime et tueur. Dans 80 % des cas, la victime est liée au tueur, et 75 % des affaires sont heureusement élucidées. Ce sont les victimes résiduelles qui posent problème : selon Stéphane Bourgoin, spécialiste français des tueurs en série, un homicide sur dix leur est imputable. Sur une moyenne de 700 à 900 par an (chiffre qui a tendance à baisser globalement, surtout dans les villes, mais au bénéfice des campagnes), cela fait 70 à 90 victimes annuelles imputables à une centaine de tueurs non-identifiés. En 10 ans, 60 de ces tueurs ont été interpellés, interrompant des séries en cours. Rappelons ici la définition, qui ne figure pas dans le code pénal : il s’agit d’un tueur qui tue au moins trois personnes en trois endroits différents, avec un certain délai entre les meurtres, sans mobile apparent, et de sang-froid.

Petite comparaison en passant, établie par Corinne Herrmann :

« En 20 ans, les tueurs en série ont tué plus de gens en France que les attentats terroristes. Or les budgets alloués à la chasse des uns et des autres sont loin d’être comparables… »

Serait-ce une forme de terrorisme individuel, apolitique, anonyme, et sans revendication ?

Extrait du blog (hébergé par Le Monde) de Georges Moréas, commissaire principal honoraire de la Police nationale :

« Les malheurs du commissaire Javilliey n’empêchent pas Pierre Richard, le n°2 de la PJ, de se frotter aux informateurs. Et il obtient de l’un d’eux un tuyau sur le prochain coup que prépare le gang des Lyonnais. L’idée de faire un flag fait toujours bander les flics. Plus de cent policiers travaillent jour et nuit pendant plus d’un mois et demi sur Momon et sa bande. Des surveillances, des filatures, des écoutes sauvages, et même la sonorisation, avec l’aide de la DST, du domicile de certains suspects – à l’époque, en toute illégalité. Mais rien ne va comme prévu. Peut-être un problème de commandement… ou de sous. »

- Edmond Vidal, dit Momon, cerveau du gang des Lyonnais, aimant à policiers numéro un

Pour quelques braqueurs de banques, une armée de policiers et un budget en conséquence ! Si les enquêteurs avouaient aux familles leur impuissance, peut-être que le douloureux manque de résultats serait mieux accepté. Mais à l’indifférence et à la froideur administratives s’ajoute parfois un entêtement insupportable. Sur le dossier de l’A6, les responsables de la PJ de Dijon, sous prétexte que les modus operandi des meurtres étaient différents, ont écarté l’hypothèse d’un tueur en série. Qui va croire qu’un tueur chevronné va tuer 14 femmes ou jeunes femmes, exactement de la même façon au sud de la Bourgogne, dans un rayon de 200 km, pendant 11 ans ? C’est le bilan chiffré des affaires inexpliquées de l’A6.

« Aujourd’hui, elle attend toujours des réponses sur le viol et le meurtre de sa fille de 13 ans, retrouvée nue, étranglée, poignardée et partiellement brûlée, la tête contre un tronc d’arbre, dans le bois du Ramus à Montceau-les-Mines. »

Parmi ces 14 meurtres, quatre présentent pourtant des similitudes. L’association des quatre mères concernées en vue de créer une cellule d’enquête spécialisée n’aura aucune suite judiciaire. L’affaire Christelle Maillery est édifiante : assassinée en 1986 dans une cave de HLM, son agresseur est aperçu par un témoin, le facteur. Les recherches ne donneront rien. Quatre ans plus tard, le service des scellés du TGI de Chalon-sur-Saône détruit toutes les pièces à conviction du crime, comme l’écrit Le Nouvel Obs du 16 septembre 2004. Même le couteau du tueur ! Adieu empreintes et traces génétiques, même partielles. 10 ans plus tard, un second meurtre est commis dans le même coin, et c’est encore le cabinet Seban qui pousse au recoupement. Les deux meurtres ayant été confiés à deux services différents (on ne dira pas opposés), police et gendarmerie, qui n’ont pas croisé leurs données. Deux proches de l’homme aperçu dans la cave lors du premier meurtre seront appréhendés, et malgré leurs témoignages troublants, leur présence près du cadavre carbonisé (!), et leur passé psychiatrique lourd, ils seront remis en liberté par la cour d’appel de Dijon.

- Me Seban explique la carte des groupes d’affaires non-élucidées

L’objet de cette étude n’est pas d’accabler la justice et la police, qui croulent sous le travail avec des moyens (peut-être volontairement) limités. Mais l’intrusion des familles et de leurs défenseurs a révélé des manquements graves dans le cas d’enquêtes criminelles non-rentables en termes d’image ou de budget. Parce qu’il s’agit aussi de ça. Médiatiquement, la résolution de meurtres de personnes inconnues, des « nobody » comme on dit dans le milieu du showbiz, ne rapporte rien. Alors que mobiliser 100 fonctionnaires de police pendant des semaines pour coincer une équipe de braqueurs (600 gendarmes seront mobilisés pour couper les itinéraires de fuite des braqueurs du gang des Lyonnais en décembre 1974) ne pose visiblement aucun problème. Même si on ne peut décemment comparer les deux cas de figure (le cas de la disparition d’Estelle Mouzin est le contre-exemple de cette thèse, puisque la cellule d’enquête a été constamment renouvelée, et des moyens énormes mis à sa disposition), la police semble plus impliquée sur les criminels prestigieux, qui s’attaquent en général aux biens plutôt qu’aux personnes, aux « soldats » plutôt qu’aux « civils », que sur les tueurs de petites gens. Aurait-elle laissé un braqueur au casier déjà bien rempli monter de gros coups, comme a pu le faire Émile Louis dans son genre, lui dont le casier de prédateur sexuel était déjà bien chargé avant même son premier meurtre ? Et on ne parle même pas des couvertures plus ou moins involontaires dont ce dernier a bénéficié au niveau de la justice régionale, lorsque son dossier a été bêtement égaré…

Lire la seconde partie :

et

et  !

!